記事公開日

最終更新日

看取りケアの流れと必要書類|施設職員向け実務ガイド

介護施設での看取りケアを円滑に進めるには、利用者やご家族の意向確認、丁寧な説明、そして同意取得が不可欠です。本記事では、看取り介護指針の説明方法から、看取りケアの流れ、必要書類、実施までの進め方を詳しく解説します。

看取りケアとは?介護施設における役割と意義

看取りケアとは、人生の最終段階にある高齢者が、尊厳を保ち、安心して最期を迎えられるよう支援する介護の取り組みです。介護施設では、入所時から看取りに向けた準備が始まり、利用者本人の意思を尊重しながら、家族や医療・介護スタッフと連携してケアを進めていきます。

看取り介護は、単なる終末期の対応ではなく、「その人らしい生き方」を支える重要なケアです。施設職員は、利用者の身体的・精神的な変化に寄り添いながら、段階的に支援を行う必要があります。

看取り介護指針の説明と意向確認

看取り介護指針の説明は、介護施設に利用者様が入所したときから始まります。

入所時の対応

介護施設への入所時には、サービス内容や契約事項の説明に加え、「看取り介護に関する指針」の説明を行い、利用者本人またはご家族から同意を得る必要があります。これは、看取り介護加算の算定条件の一つであるため必ず同意書をを取得し、記録として保管することが求められます。

ただし、入所時の利用者は比較的元気な状態であることが多く、「死」を連想させる「看取り」という言葉に抵抗を感じるケースもあります。そのため、過去の事例や実際のケアの様子を紹介しながら、丁寧に説明を行うことが望ましいです。

意向確認の方法

利用者本人が意思表示できる場合は、本人の希望を最優先に確認します。本人の判断が難しい場合は、家族との話し合いを通じて意向を把握します。口頭で同意を得た場合でも、介護記録に説明日・内容・同意の有無を記録することが求められます。

家族の来所が困難な場合は、電話や文書での連絡を行い、記録に残すことが重要です。

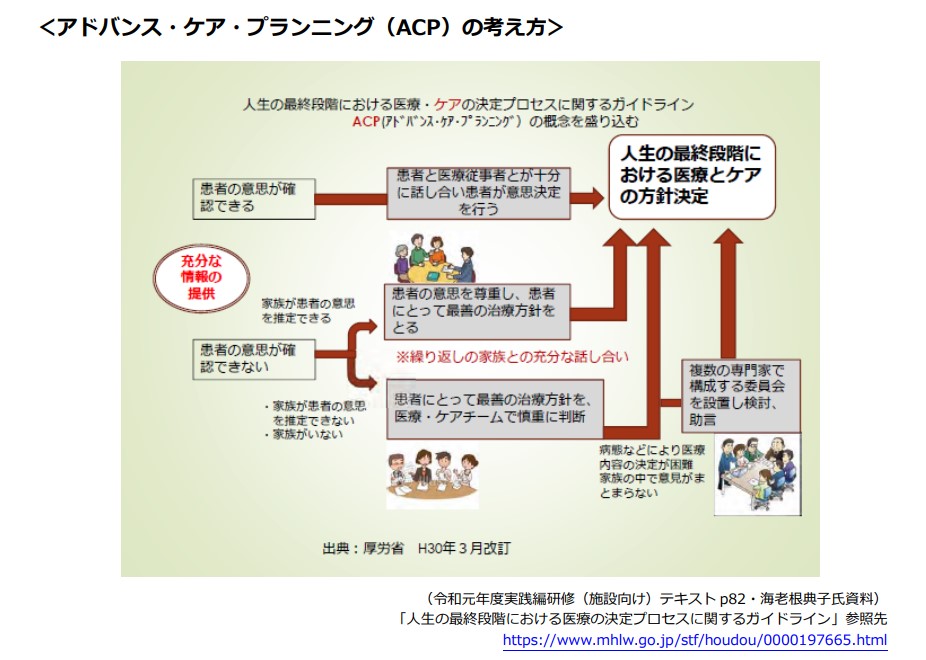

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは

「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」とは、本人が望む医療やケアの方針について、本人・家族・医療・介護スタッフが継続的に話し合い、共有する取り組みです。厚生労働省ではこれを「人生会議」として推奨しており、看取りケアの実践においても重要な考え方です。

参照元:東京都福祉保健局「暮らしの場における看取り支援の手引き」

ACPを実践することで、急変時や終末期においても、本人の意思に沿ったケアを提供することが可能になります。施設職員はACPの概念を理解し、日常的なケアの中で意向確認を行う体制を整えることが求められます。

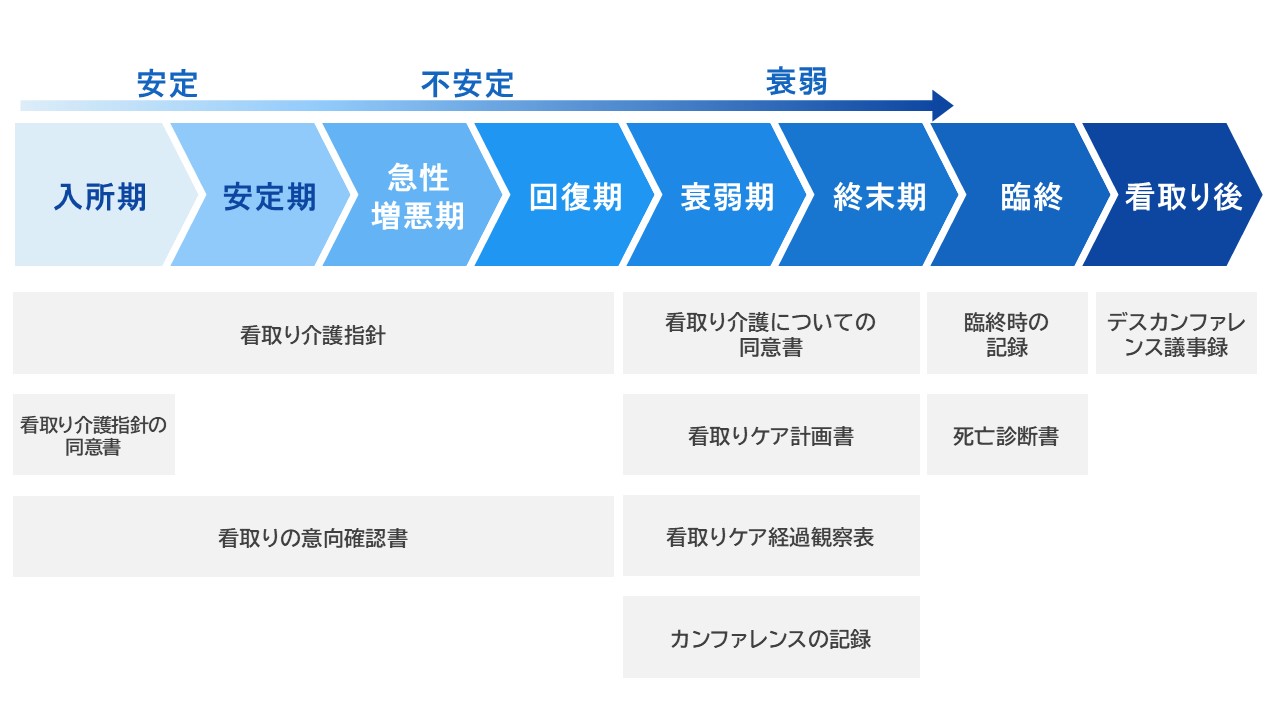

看取りケアの流れとステージごとの対応書類

介護施設での看取りケアは、以下のステージに沿って進行します。また、それぞれのステージに合わせた書類が必要になってきます。

入所期

新しい生活環境に慣れていただく時期です。この段階では、施設の「看取り介護指針」について説明を行い、ご本人またはご家族から同意を得ます。

必要書類:看取り介護指針の説明記録・同意書

▼同意書のテンプレートはこちらからダウンロードいただけます

安定期

身体機能が比較的安定している時期です。将来の看取りに備え、「看取りの意向確認書」を用いて、ご本人または代理人の意思を確認します。状態の変化に応じて内容を見直すことができる旨を伝え、継続的な話し合いの機会を設けることが大切です。

必要書類:看取りの意向確認書

急性増悪期

病状が急変する可能性がある時期です。医療的な判断や家族との連携が重要になります。

回復期

一時的に症状が改善することもありますが、再び症状が悪化する可能性もあるため、ケア内容の見直しや、家族との再確認が必要です。

衰弱期

身体機能が徐々に低下し、看取りケアの具体的な準備が始まります。ご家族と話し合い、「看取り介護についての同意書」を作成します。また、ケアの質を保つために複数の記録書類を整備します。

必要書類:

• 看取り介護についての同意書(代表家族の署名・医師のサイン)

• 看取りケア計画書

• 看取りケア経過観察表

• カンファレンス記録

終末期

医師が「回復の見込みがない」と判断した段階です。看取りケアが本格的に実施されます。痛みの緩和や精神的サポートなど、本人の苦痛を最小限に抑えるケアが中心となります。

臨終

介護施設での看取りケアでは、延命を目的とした医療的処置は基本的に行われません。利用者のバイタルサインが確認できなくなった際には、同日に勤務している介護職員や看護師が速やかに対応し、心肺停止の状態であることを複数の職員で確認します。

その後は、施設の緊急対応マニュアルに従い、ご家族、関係職員、医師へ連絡を行います。利用者の家族の誰に、どの手段で連絡するかについては、事前にご家族と話し合い、明確にしておくことが重要です。

なお、死亡診断を行うことができるのは医師または歯科医師に限られているため、診断が行われるまでは「死亡」「永眠」「逝去」などの表現は使用を控え、慎重な言葉遣いが求められます。

医師が死亡診断を行った後は、「死亡診断書」に必要事項を記入し、ご家族への説明も医師の責任のもとで行われます。臨終の場面では、利用者の尊厳を守り、ご家族の心情に配慮した対応が何よりも大切です。

看取り後

看取りケアは、入所者が亡くなった瞬間で終わるものではありません。家族と入所者を施設からお見送りした後も、ケアは続きます。職員は深い悲しみや葛藤を抱えることがあり、家族もまた喪失の中で心の整理が必要です。

こうした状況に対応するために行われるのが「デスカンファレンス」です。これは、看取りに関わった職員が集まり、ケアの振り返りと感情の共有を行う場であり、グリーフケアの一環でもあります。

看取りケアを振り返り、ケアが妥当であったかを検証し、議事録に残します。

デスカンファレンスの実施と家族との対話

多くの施設では、入所者の死後数日が経ち、職員や家族の気持ちが少し落ち着いた頃にデスカンファレンスを開催します。家族にも参加してもらうケースも少なくありません。遺品の引き渡しなどで家族が施設を訪れるタイミング(通常は死後1ヶ月以内)に合わせて実施すると良いでしょう。

家族と職員が改めて顔を合わせ、語り合うことは、家族にとってのグリーフケアとなるだけでなく、職員にとっても「自分たちのケアがどう受け止められたか」を知る貴重な機会となります。

アンケートによる評価とフィードバック

また、施設によっては看取りケアに関するアンケート調査を行い、家族がどのようにケアを受け止め、評価したかを文書で確認します。厳しい意見が含まれることもありますが、感謝の言葉を受け取ることも多く、職員にとって大きな励みとなります。こうした率直な対話は、今後のケアの質向上に活かされます。

▼こちらの記事もおすすめです

看取り後の職員のケア 「グリーフシェア」「グリーフケア」とは

実務上の注意点

看取り期は、状態が急変するケースや、ご家族と連絡がつかないケースも少なくありません。そのため、可能な限り順を追って書類にサインをもらうことが重要ですが、以下のような対応を覚えておきましょう。

口頭で同意を得た場合

介護記録に、説明を行った日時、内容、同意を得た旨を必ず記載します。

入所者が判断できない状態で、家族の来所が見込めない場合

介護記録に、職員間での相談日時・内容、入所者の状態、家族と連絡を取ったが来所がなかった旨を記録しておくことが重要です。

これらの記録は、後のトラブル防止や、ケアの透明性を保つためにも欠かせません。

看取りケアのマネジメント体制と実施プロセス

介護施設における看取りケアのマネジメントは、ケアマネジャーを中心とした多職種連携のもと、以下の流れで体系的に進められます。

① アセスメントの実施

看取りケアは、利用者の身体的・精神的・社会的状況を多角的に把握するアセスメントが重要です。これは「看取りケア計画書」の基礎となり、見落としや主観的判断を避けるために、「アセスメントシート」を用いて客観的に実施します。

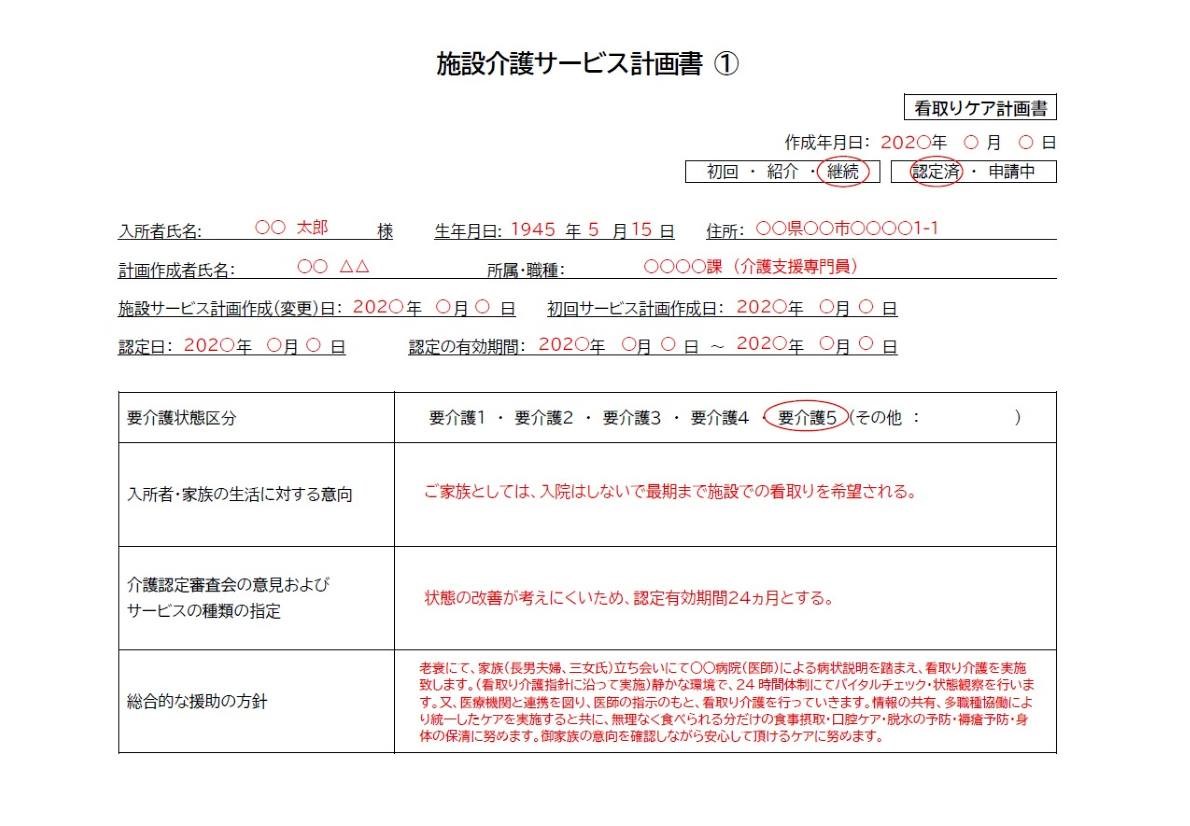

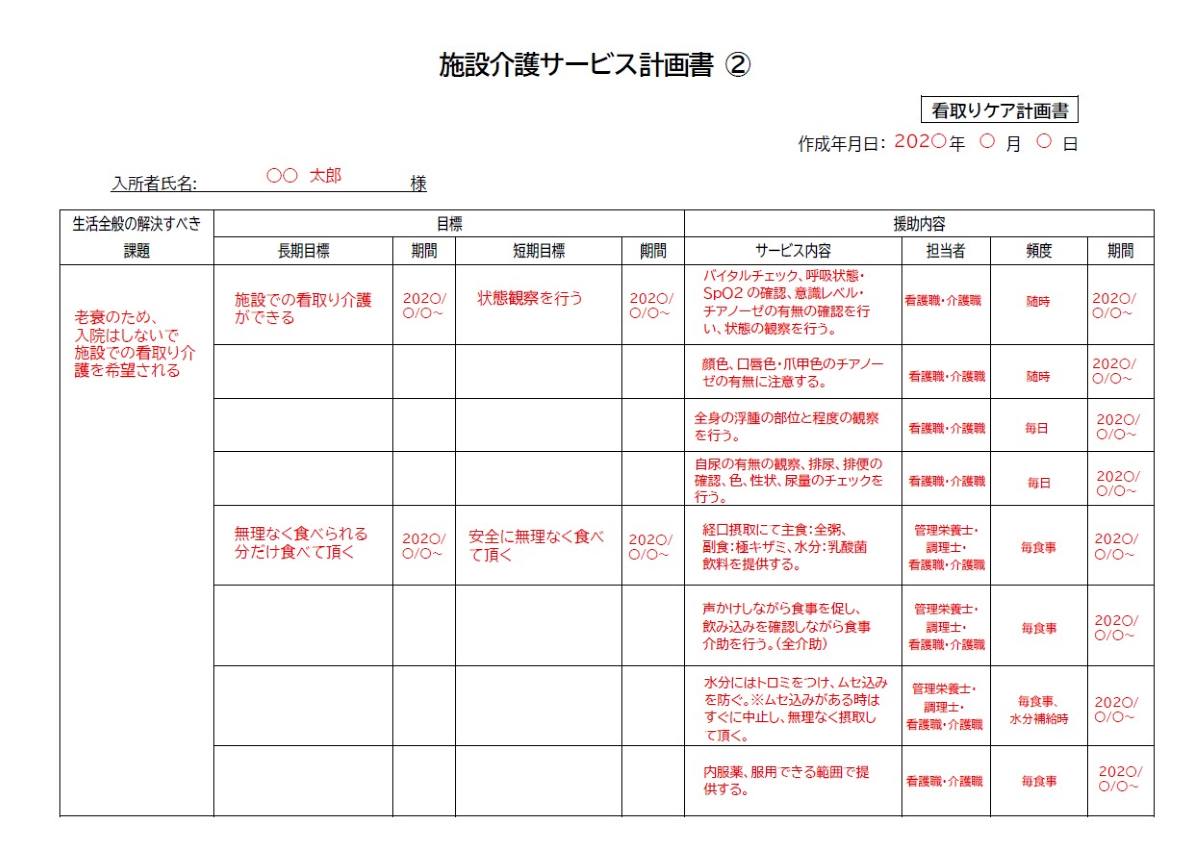

② 看取りケア計画書(ケアプラン)原案の作成

アセスメント結果をもとに、ケアマネジャーが中心となって「看取りケア計画書(原案)」を作成します。この計画書には、利用者本人および家族の意向を反映させることが不可欠です。本人の意思が確認できない場合は、家族の意向を丁寧に聴取し、尊重します。

看取り介護加算の要件に「医師等が共同で介護計画を作成しているか」「介護計画について医師等が本人または家族に説明し、同意を得ているか」とあります。

ここでいう「医師等」とは、医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員、その他の職種の者をいいます。入所者は、これらの者が共同で作成した入所者の介護計画について、内容に応じ適当な者から説明を受け、同意している必要があります。

看取りケア計画書の記入例

右記を参考に作成:公益社団法人 全国老人福祉施設協議会「看取り介護指針・説明支援ツール」

▼同意書のテンプレートはこちらからダウンロードいただけます

③ サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開催

原案をもとに、医師・看護師・介護職・管理栄養士・生活相談員などの関係職種が集まり、サービス担当者会議を開催します。各職種の専門的視点から意見を出し合い、計画内容を精査・調整します。

④ 家族への説明と同意取得

練り上げた「看取りケア計画書」は、家族に対して丁寧に説明を行い、内容への理解と同意を得ます。必要に応じて、本人の意思確認も再度行います。この段階で「看取りケアについての同意書」を取得します。

⑤ 看取りケアの実施

医師が「回復の見込みがない」と医学的に判断し、家族の同意が得られた段階で、看取りケアを正式に開始します。計画書に基づき、本人の尊厳を守るケアを多職種で連携して提供します。

⑥ モニタリングと計画の見直し

看取りケアの実施状況や利用者の状態、家族の反応などは、「看取りケア経過観察表」に記録します。また、「看取りケア計画モニタリングシート」を用いて定期的に評価を行い、必要に応じて計画内容を見直します。家族の意見も継続的に取り入れながら、柔軟に対応していきます。

また、予期せぬ事態が起こったときのために、緊急時の対応マニュアルを整備することも必要です。

このように、看取りケアは一度きりの計画ではなく、利用者の状態や家族の心情の変化に応じて、継続的に見直されます。ケアマネジャーはその中核を担い、専門職間の調整役として、また家族との橋渡し役として重要な役割を果たします。

まとめ

看取りケアは、単なる終末期の対応ではなく、利用者が「どう生きるか」を支えるケアです。入所時から意向確認を丁寧に行い、段階的にケアを進めることで、本人と家族が安心して最期を迎えられる環境を整えることができます。

介護施設における看取りケアの実践には、職員の理解と連携、そして利用者・家族との信頼関係が不可欠です。制度や指針を正しく理解し、心のこもったケアを継続的に提供できる体制づくりが重要です。

▼こちらの記事もおすすめです

▼見守りライフについて詳しく知りたい方はこちらをダウンロードください。