【実績報告・成果確認】生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の評価項目と提出方法を解説

生産性向上推進体制加算の算定には複数の評価項目に基づく調査・報告が求められるため、準備が重要です。本記事では、加算Ⅰ・Ⅱの違い、評価項目の内容、厚生労働省への報告方法、成果確認の手順などを詳しく解説します。

サービスサイトはこちらから

生産性向上推進体制加算ⅠとⅡの違い

生産性向上推進体制加算は、「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」に分かれており、導入する介護機器の種類や報告・評価の内容に違いがあります。

| 加算区分 | 単位数 | 要件 | 報告対象 | 成果確認 |

|---|---|---|---|---|

| 加算(Ⅱ) | 月10単位 | 介護機器1種類以上の導入 | 評価項目①~③ | 不要(加算Ⅰ算定時に必要) |

| 加算(Ⅰ) | 月100単位 | 介護機器3種類以上の導入 | 評価項目①~⑤ | 必要(評価項目①~③) |

生産性向上推進体制加算Ⅱでは、介護機器を1種類と提出書類についても事業年度毎に1回の3項目のみと少なく、成果を確認する必要はありません。

生産性向上推進体制加算Ⅰでは、介護機器を3種類以上の導入とさらに導入前と導入後で成果が出ていることが条件とし、さらに調査項目が5項目と多くなります。

▼加算の違いについてはこちらの記事もおすすめです

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)取得ガイド|要件と機器を解説

評価項目の内容と調査方法

評価項目としては大きく分けて5種類の調査を実施する必要があります。 生産性向上推進体制加算Ⅰと加算Ⅱで必要となる評価項目は異なります。 加算Ⅱでは事前調査が不要ですが、将来的に加算Ⅰを取得する可能性がある場合は、事前に調査を行っておくことが重要です。 加算Ⅱの取得後に加算Ⅰへ移行する際、事前調査をしていないと、比較ができず取得が困難になる場合があります。

① 利用者満足度調査

調査項目

1. WHO-5調査

2. 生活・認知機能尺度

調査対象者の選び方

• 調査は 5名程度の利用者 を対象に行います。

• 利用者や職員の負担を減らすため、自分で回答できる利用者を優先して選んでも構いません。

• 加算Ⅱを算定する場合で、介護機器を導入したフロアや居室の利用者が5名未満の場合は、その全員を対象にします。

調査の進め方と配慮事項

• 調査を行う前に、利用者やご家族に説明し、同意を得る必要があります。

• ご本人やご家族の希望に応じて、調査対象から外すことも可能です。

成果の判断基準(加算Ⅰのみ)

本取組による悪化がみられないこと。

※「悪化がみられない」とは、前回の数値と比べて低下していないことを指します。ただし、数値が下がっていたとしても、その原因が生産性向上の取り組みとは関係のない明らかな事象によるものである場合は、その利用者を調査の集計対象から除外しても問題ありません。

② 介護職員の業務時間・残業時間調査

調査項目

1. 1か月当たりの総業務時間

2. 1か月当たりの超過勤務(残業)時間

調査対象月は、原則として事業年度の10月です。

ただし、加算を初めて算定する年度の場合は、算定を開始した月が対象になります。

調査対象者

加算Ⅱ:介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員

加算Ⅰ:全ての介護職員

調査方法

労働時間の把握は、以下のような客観的な記録を使って行います。

• タイムカードの記録

• パソコンの使用時間(ログイン〜ログアウト)

• 賃金台帳に記載された労働時間 など

報告のポイント

調査対象となる職員全体の平均値(少数点第1位まで)を算出して報告します。

成果の判断基準(加算Ⅰのみ)

介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること

※「導入前の直近の同月」または「機器導入月の前月」の勤務状況と比較。

※事後調査の実施月は10月に限定されない(年1回の実績報告とは別に調査することが可能)

③ 介護職員の年次有給休暇の取得状況

調査項目

• 年次有給休暇の取得日数

※対象期間は、事業年度の10月を起点とした直近1年間(11月~10月)

調査対象者

加算Ⅱ:介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員

加算Ⅰ:全ての介護職員

調査方法

調査対象となる職員全体の平均取得日数(少数点第1位まで)を算出して報告します。

成果の判断基準(加算Ⅰのみ)

維持または増加していること

※調査する期間については次の章で詳しく解説します。

④ 介護職員の心理的負担等の調査(加算Ⅰのみ)

調査項目

1. SRS-18調査(介護職員の心理的負担の変化)

2. モチベーション調査(介護職員のモチベーションの変化)

調査対象者

全ての介護職員

調査の進め方と配慮事項

• 調査を行う前に、介護職員に必要な説明を行い、同意を得る必要があります。

• 職員の希望に応じて、調査対象から外すことも一部認められます。

⑤ タイムスタディ(業務時間)調査(加算Ⅰのみ)

調査対象の業務

• 直接介護(利用者へのケアなど)

• 間接業務(記録・準備・片付けなど)

• 休憩時間 など

調査方法

• 自記式(職員自身が記録)または他記式(第三者が記録)のいずれかで実施

• 5日間(5日間連続での調査が望ましい)

調査対象者と時間帯

• 日中帯・夜間帯それぞれについて、複数名の介護職員を対象に調査を行います。

▼加算に必要な調査用シートや生産性向上推進体制加算ガイドはこちらからDLいただけます。

「実績報告」の方法とスケジュール

提出方法

• 電子申請・届出システムを使用(ID取得が必要)

• 留意事項通知 別紙1に基づく報告様式を使用

提出時期

毎年度1回、報告対象月以降~年度末まで

例:令和6年度分は令和7年3月31日までに提出

提出先

• 厚生労働省(電子申請)

※提出されたデータについては、指定権者(自治体)も確認可能

その他

算定開始時点では、報告対象データはまた調査されていなくても差し支えなく、厚労省の指定する報告時期までに調査すれば良いとされています。

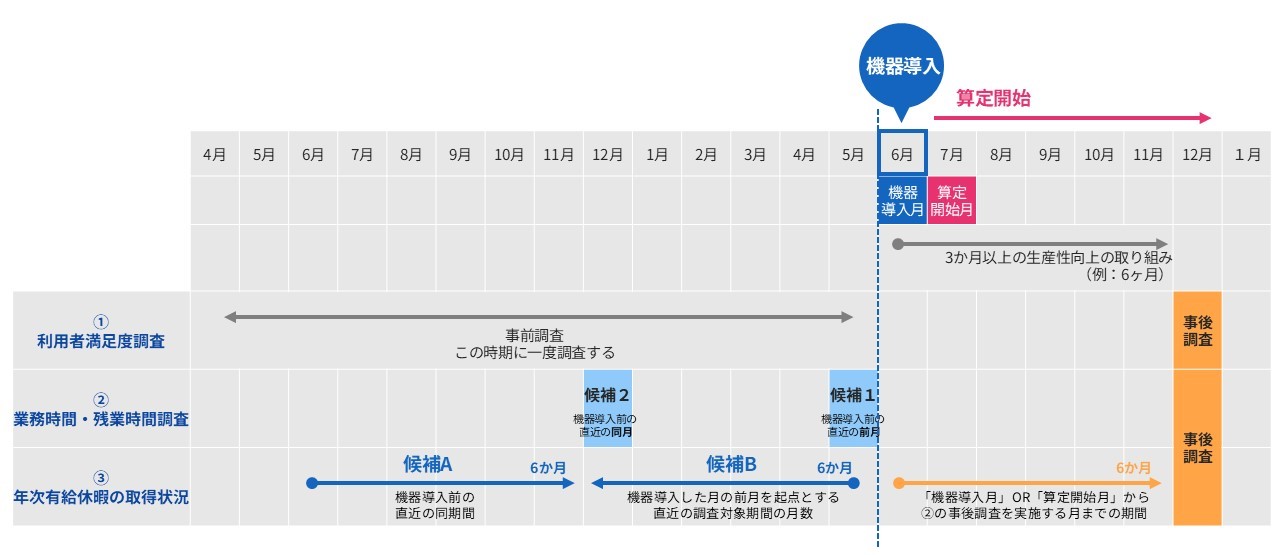

「成果確認」調査のスケジュール

生産性向上推進体制加算Ⅰの算定にあたり、介護機器を導入しその効果を評価するためには、導入後3か月以上の取り組み期間が必要です。

たとえば、翌年6月に機器を導入し、6か月間の取り組みを行った結果、成果が確認されたとします。この場合、事後調査の実施が可能になるのは12月です。

「利用者満足度調査」「業務時間・残業時間調査」「年次有給休暇の取得状況調査」の成果確認のスケジュールの考え方ですが、 少し複雑に感じるかもしれませんので、以下でポイントを整理します。

対象者

※介護機器の導入前後、双方の①~③の調査を受けている同一の利用者及び介護職員が対象

※介護職員が育児や介護などで短時間勤務制度を利用する等、比較対象期間中に勤務形態に変更がある場合は対象から除く

① 利用者の満足度調査

実施時期については「導入前」としか指定されていませんが、同一の利用者や介護職員を対象にする必要があるため、他の調査と同時期に実施するのが良いでしょう。

加算Ⅱでは実績報告に利用者の満足度調査は求められていませんが、のちに加算Ⅰを取得する際に必要になるため事前に取得しておくことが重要です。

② 業務時間調査

事前調査の対象期間は以下のいずれかを選びます

・「機器導入の前月」(候補1)

・「機器導入前の直近の同月」(候補2):この例の場合は、事後調査の12月と同月の導入前の12月に実施します。

これらと事後調査の結果を比較します。

③ 年休取得状況の調査

事後調査が12月の場合、調査対象期間は「機器導入月」または「算定開始月」から12月までの期間となります。

例では「機器導入月」を起点とし、6月〜11月の6か月間を調査対象としています。

事前調査の対象期間としては、以下の2つの候補があります。

・候補A:6月〜11月(事後調査と同じ期間)

・候補B:1月〜5月(機器導入月の前月=5月を起点に6か月間)

基本的に「業務時間・残業時間調査」「年次有給休暇の取得状況」については、勤怠管理システムを使用していれば遡って確認することができます。 「利用者の満足度調査」だけは、必ず機器導入月前に実施しておく必要があるといえます。

すでに介護機器をすべて導入している場合

令和5年より新設された「生産性向上推進体制加算」ですが、すでに上位加算の生産性向上推進体制加算Ⅰの要件となる介護機器を3種全てを導入しているケースもあります。

その場合は、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、導入前のデータがないため、実績の比較が困難ですが、加算の算定は可能です。

以下のような方法え成果確認を行うことが認められています。

■ 利用者満足度の評価方法

導入前の状況が不明でも、現在の介護機器の効果を利用者の視点から評価することで、成果確認が可能です。

利用者(5名程度)に対して、介護機器の活用による安全性やケアの質についてヒアリング調査を実施。

ヒアリング結果をもとに、委員会で「満足度への影響がないこと」を確認します。

※介護機器活用した介護サービスを受ける中での、「利用者が感じる不安や困りごと」「支障の有無」 「介護機器活用による効果」等についてヒアリングを実施します。 なお、このようなケースでヒアリング調査等を行った場合は、「利用者向け調査票」による事後調査を別途実施する必要はありません。

■ 職員の業務負担に関する評価方法

事前調査: 加算Ⅱの要件となる介護機器を導入した月(利用者の受け入れ開始月)を実施時期とし、介護職員の1か月あたりの総業務時間、超過勤務時間、有給休暇取得状況を調査します。

※この受入れ開始月の考え方については、以下の「新規開設施設の場合の注意点」をご確認ください。

事後調査: 介護機器導入後、3か月以上の取り組みを経た後の月に、同様の項目を再度調査。

新規開設施設の場合の注意点

新規施設では、利用者数が段階的に増加するケースがあります。そのため、利用者数の変化が落ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象月とする必要があります。

「変化が落ち着いた」とは、事前調査と事後調査の時点で、利用者数と職員数の比率に大きな差がないことを指します。

例)令和6年1月開設・定員50名の施設

1月:15名受け入れ

2月:15名受け入れ(累計30名)

3月:15名受け入れ(累計45名)

4月:2名受け入れ(累計47名)

このように段階的に利用者数が増加する場合、4月以降が「変化が落ち着いた」と判断できるため、4月を事前調査の対象月とします。

参照元:令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について

参照元:公益財団法人 介護労働安定センター「生産性向上のための委員会と生産性向上推進体制加算解説資料」

まとめ

生産性向上推進体制加算は、介護現場の業務改善と職員の働きやすさを両立させるための制度です。 制度の趣旨を理解し、評価項目に基づいた調査・報告を丁寧に行うことで、加算の取得だけでなく、現場の改善にもつながります。

特に上位加算である「加算Ⅰ」は、実績に基づく評価が求められるため、単に機器を導入するだけでは取得できません。

見守り機器の選定は成果に直結する重要なポイントです。誤報が多い機器を導入してしまうと、職員が「結局訪室しないと安心できない」と感じてしまい、業務負担が減らないばかりか、逆に増える可能性もあります。これは加算の目的に反する結果となり、評価上もマイナスです。 上位加算の取得ができなくなってしまいます。

そのため、機器の検知原理や精度、運用実績をしっかりと確認し、現場に合った信頼性の高い機器を選定することが不可欠です。

施設の課題の見つけ方や機器の選定の考え方については、以下の資料がおすすめです。ぜひ、ご活用ください。

「見守りライフ」は、ベッド上の荷重分布をもとに利用者様の状態をリアルタイムで検知する見守り機器です。

他の見守り機器には、バイタル式・カメラ式・ミリ波レーダー式などがありますが、誤検知や検知スピードに課題がある場合もあります。

見守りライフは、ベッド脚下に設置することで、既存のベッドをそのまま活用可能。荷重センサーの特性により、業界トップレベルの検知スピードを誇ります。

生産性向上推進体制加算Ⅰの成果報告にも寄与することができます。

▼見守りライフについての資料はこちら