記事公開日

最終更新日

【介護施設向け】センサーマットの選び方

利用者のベッドからの転倒・転落対策として、施設における日常生活では欠かせない機器となっているセンサーマット。担当者の扱いが簡単で、ケアが楽になるものを選びたい。そのようにお考えの施設の方も多いのではないでしょうか。

センサーマットは、現在どのようなタイプがあるのか、詳しく見ていきましょう。

1.センサーマットの基礎知識

利用者がマットを踏むと、それを感知し、職員に自動的に通達される装置。それがセンサーマットです。利用者がベッドを離れた状況を知らせる、確認できる離床センサーの種類の1つでもあります。

離床センサーにはたくさんの種類があり、センサーマットのほかに、マットレス上に設置するパッド型の「ベッドセンサー」や利用者の降り口にあたるベッドのヘリに設置する「ベッドサイドセンサー」、ベッドの手すりや柵に設置する「タッチセンサー」などがあります。一般的な上記3センサーのほかにも、枕元に設置する「ピローセンサー」や「赤外線センサー」、「カメラセンサー」、「ベッド荷重センサー」などがあります。センサーの種類やメーカーにより、その通知方法や表示の仕方は様々です。

センサーマットとは

センサーマットは、徘徊など、歩行が可能な利用者に向けて設置されることの多い機器です。有線型と無線型があり、多くはベッドの足元に設置されます。マットを踏んだことによりナースコールが鳴るなどして、職員は利用者が「ベッドから出た事実」を検知します。

センサーマットの導入目的と効果

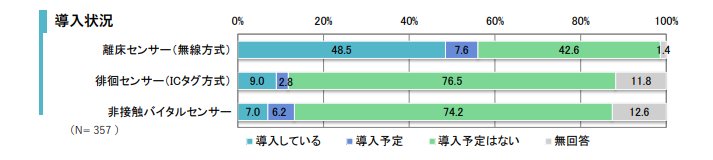

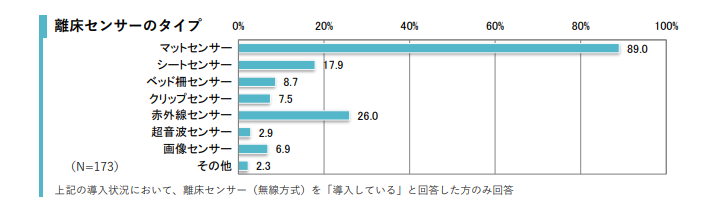

興味深いデータがあります。電波環境協議会が2020年6月に発表した「2019年度医療機関における適正な電波利用推進に関する調査の結果」によると、対象の介護施設のうち、全体の約半数にのぼる48.5%が離床センサー(無線方式)を導入していました。

参考:電波環境協議会による「2019年度医療機関等における適正な電波利用推進に関する調査の結果【介護施設】」

また、離床センサー(無線方式)を導入している介護施設の9割に相当する89.0%は、センサーマット(マットセンサー)を利用しているとのこと。使い勝手の良さからか、センサーマットを好む施設が多いことがわかります。

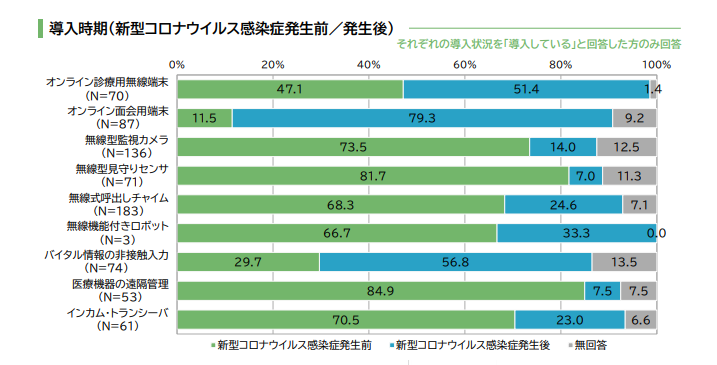

さらに1年後。同じく電波環境協議会が2021年5月に発表した「2020年度医療機関における適正な電波利用推進に関する調査の結果」によると、コロナ禍で利用者との接触を可能な限り少なくしたいという施設側の感染症予防の目的もあり、無線型見守りセンサーの導入数が、新型コロナウイルス感染症発生後ではさらに伸びていることがわかります。

これら多くの施設がセンサーマットを導入する目的は、以下のことが考えられます。

- 認知症などを患うことで、ベッドから離れると転倒が予想される利用者を事前に見守る

- 利用者の徘徊を未然に察知する

昨今の感染症の状況から、職員と利用者との接触回数を可能な限り減らしつつも、確実に転倒・転落、徘徊による事故といったヒヤリハットの状況は減らしていきたい。そのように感じている介護施設の方も多いのではないでしょうか。

2.センサーマットのメリット

センサーマットは、施設によって呼び方が異なります。徘徊センサーや床センサー、言葉を逆にしたマットセンサーとも呼ばれるセンサーマット。では、使用することでのメリットは、どのようなところにあるのでしょうか。

まず1つ目は、利用者の転倒が予防できるところです。2017年の防衛医科大学校雑誌に掲載された高良星良、松井美帆の両名による「離床センサー使用と看護師のストレスおよび看護管理・看護業務に関わる職務満足度との関連」によると、離床センサーの効果についてのアンケートがあります。

「離床センサー使用が転倒予防につながったかどうか」を看護師に質問したところ、78.7%の148名が「はい」と回答。次いで20.2%の38名が「どちらともいえない」と答え、「いいえ」はたった2名のわずか1.1%にとどまりました。

参考:離床センサー使用と看護師のストレスおよび看護管理・看護業務に関わる職務満足度との関連

センサーマットのメリットは、利用者がベッドから起き上がり、徘徊する前に、職員が動きを検知すること。また、その後の職員による敏速な対応につながるメリットがあります。徘徊からの転倒という一連の流れをいち早く知ることで、利用者の安全・安心を守ることができるのです。

2つ目は、センサーマットの通知により、利用者個々の生活パターンや動きなどを把握できることです。職員が日頃観察した利用者の集合知はもちろん必要ですが、センサーマットなどの機器も積極的に活用することで、「センサーが鳴るのは夜間だけ」「トイレに行く時がほとんど」など、新人職員の方にも利用者の生活が詳しく具体的に見えるようになりました。職員が「把握できる」と思って対応することで、より一層余裕のある適切なケアができるようになるのです。

3.センサーマットのデメリット

ICT機器は技術が発展し続けているものの、デメリットもあります。センサーマットが抱えるデメリットは、大きく分けて5つあります。

- 職員が誤報でも駆けつけてしまう

- 電源の入れ忘れによる事故

- 利用者がマットを異物と判断し、避けてしまう

- 床のケーブルが、人に踏まれるなどの負荷がかかることで断線する

- 人に踏まれ、床に置くため、機器自体が汚れやすい

職員が誤報でも駆けつけてしまう

センサーマットは日々進化しており、現在では利用者本人以外の職員が踏んでも反応しない製品もあります。しかしその機能が搭載されていないセンサーマットの場合は、機器のスイッチを入れた状態で職員が介助をしたり、家族が面会のために入室したりすると、不必要な状態でも通知を開始してしまい、他の職員が居室に駆けつけてしまうことがあります。通知が入ってすぐに、職員は必ず現場に駆けつけるため、誤報は職員の業務負担の面でも、精神的な面でも避けたいものです。

電源の入れ忘れによる事故

せっかくセンサーマットを導入したとしても、介助中にセンサーが反応しないように、職員が一時的に電源を切ることがあります。介護職員の仕事は時間に追われているため、電源を切ったことを忘れたまま、次の居室のケアに突入することもあるでしょう。すると、センサーマットの電源を切った居室の利用者がベッドから離れたとしても職員は気が付かず、転倒事故が発生することがあります。

電源の入れ忘れをしないためには、介護職員同士で声をかけあうなど他の人の気づきを利用したり、介助時に電源を切らずにマット位置をずらし、居室を出る際にセンサーマットの注意書きを貼ったりするなど、介助に夢中になっても気づけるような工夫が必要です。

利用者がマットを異物と判断し、避けてしまう

認知症などを患っていても、利用者は職員がセンサーマットを避ける様を見ていると、「マットを踏むとよくないのかも」と大まかに状況を理解します。すると、センサーマットを踏むことを避ける利用者が出てきます。通知が来なくなると、せっかくセンサーマットを導入したとしても、利用者の転倒は避けられません。

センサーマットを避ける利用者への1つめの対策は、多くの施設で行われている方法です。

- ・ベッドを壁に移動し、柵の位置を工夫することで、センサーマットが敷かれた場所以外からは降りられないようにする

その他の対策としては、下記の3つが考えられるでしょう。

- すべり止め加工のあるものや床に違和感のないセンサーマットを選ぶ

- センサーマットの上にあらかじめ靴やスリッパなどの履物を置いておく

- 「マットを踏むと職員が来る」という条件反射的なシステムに気づかれないように、普段の時から職員が居室を訪れる

利用者がセンサーマットを避けた行動を続けてしまうと、転倒もしくは徘徊に繋がりかねません。早急な対策をするようにしましょう。

床のケーブルが、人に踏まれるなどの負荷がかかることで断線する

センサーマットの故障でよく見受けられるのが、ケーブルの断線です。最近では無線型のセンサーマットも増えてきましたが、初期に導入したマットはまだまだケーブル型が多く見られます。センサーマットは床に敷かれているため、人に踏まれたり、車椅子の移動などでダメージを受けることが多いのです。

ケーブルは、引っ張ったり、過度な圧力をかけたりすると断線します。ケーブルが引っかかっているのに、車椅子で移動してケーブルを引っ張らない。また、ベッドや車椅子など重いものでセンサーマット本体や、ケーブルを轢かないことを心がけましょう。またセンサーマット本体を折り曲げると、マット内のセンサーも壊れてしまうので、要注意です。

人に踏まれ、床に置くため、機器自体が汚れやすい

センサーマットは、利用者や職員が日々踏むことで汚れていきます。製品によってはセンサーカバーが付いているため、取り外しが可能なものを選ぶとよいでしょう。また、防水が施されたセンサーマットもあるため、その場合は薄めた中性洗剤で汚れを優しく拭き取るようにします。

4.センサーマットを選ぶ時のポイント

どのセンサーマットを選ぶのか。予算など、施設それぞれの事情もありますが、主に施設の方が商品選びの際に参考にするのは、4つの点です。

- 有線型か無線型か

- サイズ

- 通知方法

- 価格

有線型か無線型(ワイヤレス)か

前章でケーブル断線のトラブルについて書きましたが、有線型はセンサーマットから中継ボックスまでがケーブルで接続されているタイプを指します。無線型は、センサーマットと中継ボックス間にケーブルがなく、コードレスタイプです。コードレスタイプの良いところは、やはりケーブル断線といった機器のトラブルや職員、利用者がケーブルによって転倒するなどのリスクがないところ。価格は無線型が自ずと高くなります。

サイズ

価格に反映されるのは、有線か無線かだけではありません。マットのサイズも価格に反映されます。メーカーによってはSMLと3サイズ用意されているところもあり、大きくなればなるほど、値段が上がっていきます。

実はサイズは統一されておらず、メーカーによって様々です。同じメーカー内でも複数のサイズが展開されていることが多く、ベッド下だけでなくドア付近に置くために大きめに作られるなど、複数の用途に対応できる商品もあります。設置場所に合ったサイズを選ぶと良いでしょう。

通知方法

有線か無線か、サイズ感以外に、もう1つ価格に反映されるのが、通知方法です。利用者がベッドを離れた時にナースコールで通知されるタイプと、専用受信機で通知されるタイプがあります。

多くのメーカーは各施設の設備状況に対応できるよう、ナースコールタイプと、専用受信機タイプを選べる仕組みになっています。病院で多用されるナースコールタイプは、医療福祉施設でよく導入されています。通常のナースコールと連動できるのが強みとなります。

専用受信機タイプは、ナースコールとセンサーマットを連動させずに別で使いたい施設におすすめです。もともとナースコールの設置がない施設も導入しやすいでしょう。

価格

価格はケーブルの有無、サイズ、通知方法によって変わっていきます。コードレス型に対し、ケーブル型の方が価格は安いです。多くのメーカーは気軽に施設側が試せるようにデモ機を用意しています。1社だけでなく、複数のメーカーの商品を比較検討するようにしましょう。

ケーブル型(ナースコールタイプ) 40,000〜50,000円台

コードレス型(専用受信機タイプ) 80,000〜100,000円台

おすすめのセンサーマット

今までセンサーマットの価格を含めた比較検討をしてきました。しかし現場の介護職員からの要望はもっと切実で、「そもそも通知が鳴ったら、訪室して良いのか」「誤報を少なくできないか」という意見が寄せられました。

ここで問われているのは、「速度」と「センサーの正確性」、「離床判定は何を持って行うか」です。

上の図は、弊社がまとめたタイプ別の見守り機器の比較表です。

表の右側縦列、センサータイプの欄を見てみましょう。同じセンサーでも人体の圧力を感じて動く圧力センサーと、荷重センサーがあるのがわかります。一番右の「圧力センサー」はフロア(床)」に敷き、「離床(ベッドから起きた時)」に反応します。その「速度ははやい」ですが「精度は低い」ことが特徴として挙げられます。実は今まで検証してきた「マットセンサー」を指します。

もしも深夜帯に1名で対応していたとしたら、離床タイミングでは間に合わないこともあるでしょう。つまり床に敷くタイプのセンサーマットでは、利用者がマットの上に降りた際に反応しては、訪室し介助に間に合わないこともしばしばです。

マットを踏むと職員が訪室することを理解した利用者はマットを避けてベッドから降りることもあるため、センサーが鳴らなかったり、利用者自身がバランスを崩したり、マットにつまずいて転倒したりするリスクがはらんでいるのです。

それでは厳しい現場に対応する介護職員たちの「速度」と「正確性」と「離床前の通知技術」のすべてを兼ね備えたセンサーとは、どのようなものでしょうか。

トーテックアメニティの製品「見守りライフ」はベッドの脚に設置し、4つの荷重センサーにより、ベッド上の荷重の重心をリアルタイムで測っています。瞬間ごとに、利用者の体重のかかりぐあいが分かるため、重心位置が左右に動いていれば寝返りを打っていると推定でき、荷重分布が頭の方から足先に向かって偏っていけば、利用者が起き上がっていると予測できるのです 。

さらにマットセンサーでは分からない、離床前の動きを検知し、即座に通知することができます。マットセンサーで床に足を着けた次の動作は立つ動作です。介護職員がかけつたとしても、次の動作に移っていることが多く、介助が間に合いません。

見守りライフは、足が床に付く前の先行動作を検知し、通知することが可能です。

このように見守りライフは、利用者のベッド上での姿勢を詳細に、速く、正確に捉えることができます。しかもセンサーはベッドの脚の下に設置するため、利用者の目につくことなく、ベッドから降りる際にも足元の邪魔になることもないため、つまずく心配もありません。

「見守りライフ」を使用した際の利用者、職員の双方のメリットは以下になります。

利用者側

- 一般的なセンサーマットと異なり、利用者はシステムがあることに気づかない。よって、つまずいたり、無理な動きをしてマットを避けたりする必要がないため、利用者にストレスがかかることがない

- 特に夜間帯において、職員の訪室が必要最小限になるため、ドアの開閉音や足音や気配で目が覚めてしまうことが減り、利用者の安眠につながる

- 体の機微な変化に対して、職員がすぐに察知・対応してくれるため、利用者の満足度が上がる

職員側

- 利用者の動きの「検知速度」が他社製品と比べて速いため、転倒や転落防止といったヒヤリハットの状況にも迅速な対応ができる

- 離床前の動作を検知し通知設定することが出来るため、立ち上げってからの通知では間に合わない転倒転落も、事故が起きる前に事前に訪室ができる

- 職員が利用者の必要なタイミングで訪室できるため、職員にとってもストレスがかからない

- 利用者一人ひとりの行動データを取得できるため、ケアプラン作成や、利用者のご家族への報告が詳細かつ正確にできる

- 利用者の体重測定がベッド上でできるため、職員の業務負担が減る

「そもそも通知が鳴ったら、訪室で良いのか」「誤報を少なくできないか」という現場職員からの強い思いに対して、利用者がベッドの上で今、どのような体勢を取っているのかがわかる。何をしようとして、次に何が起こり得るのか。その状態と予測が各自のスマートフォンに通知される「見守りライフ」、一度試しに導入してみる価値がありそうです。