記事公開日

最終更新日

令和6年度介護報酬改定の影響と対策~特養・老健事業者向け~

2024年4月から主に実施される介護報酬改定について、具体的な要件や単位数が1月22日、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で示されました。資料として、現在「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」が発表されています。

介護報酬改定は、その時々の社会情勢や環境の変化に対応できるよう、3年に一度のサイクルで見直しが行われています。 2024年度の改定は、6年に一度の医療・介護・障害福祉サービスのトリプル改定でもあります。特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、どのような影響があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

令和6年度介護報酬改定の概要と影響

今回の令和6年度介護報酬改定は、長年国を挙げて取り組んできた「2025年問題」を間近に控えた内容です。「2025年問題」とは日本の人口の年齢別比率が劇的に変化して「超高齢化社会」となること。社会構造や体制が大きな分岐点を迎えることで、医療や福祉、雇用など、様々な分野に影響が出るとされています。

それでは具体的な介護報酬の改定や背景を見ていきましょう。

改定の背景と目的

厚生労働省は2023(令和5)年12月19日に、「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」を発表しました。その冒頭には「2025年問題」が記されています。

- 令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画期間は、その期間中に団塊の世代が全員75 歳以上となる 2025 年を迎える

- 高齢者人口がピークを迎えるのは 2040 年頃。85 歳以上の人口割合が増加し、生産年齢人口の急減が見込まれている

- 生産年齢人口の減少が顕著となり、介護を含む各業界で人材不足がさらに大きな課題となる

- 近年は物価高騰や全産業における賃金の引き上げが進む中で、サービスの提供体制を確保する観点から、介護人材の確保と介護事業所の健全な経営環境を確保することが喫緊の課題

- DX(デジタルトランスフォーメーション)などの事業環境の変化が生じたことで、介護業界における生産性の向上も国を挙げた課題となっている

上記のように課題が山積みの中、2025年問題、さらに生産人口の減少社会を乗り切るため、今回の改定がなされました。

厚生労働省が2023年12月20日に発表した「診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について」によると、今回の介護報酬改定は「改定率+1.59%」。内訳は「介護職員の処遇改善分+0.98%(2024(令和6)年6月施行)」と「 その他の改定率(賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現 できる水準) +0.61%」とされています。

「さらに改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として+0.45%相当の改定が見込まれ、合計すると+2.04%相当の改定となる」と発表しています。

一見プラスに見える今回の介護報酬改定。しかし新聞やテレビのニュースで、今回の改定が「実質マイナス改定」と報道されているのはなぜなのでしょうか。

介護人材の確保や定着に重きが置かれた2024年度の介護報酬改定ですが、以下の4つの介護サービスで基本報酬がマイナスになっています。

人材不足に苦しむ訪問介護をはじめ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問リハビリテーション。

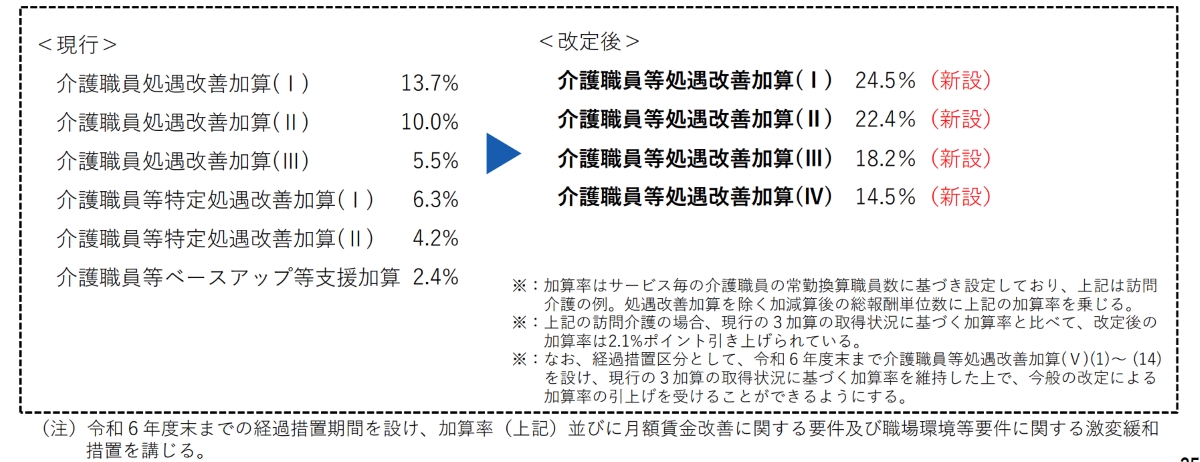

厚生労働省は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算といった既存の処遇改善関連加算を1本化して創設する「介護職員等処遇改善加算」の加算率を他のサービスと比べて高く設定することで、なんとか人手不足の解消につなげたい考えです。

改定の主な内容と特養・老健事業者への影響

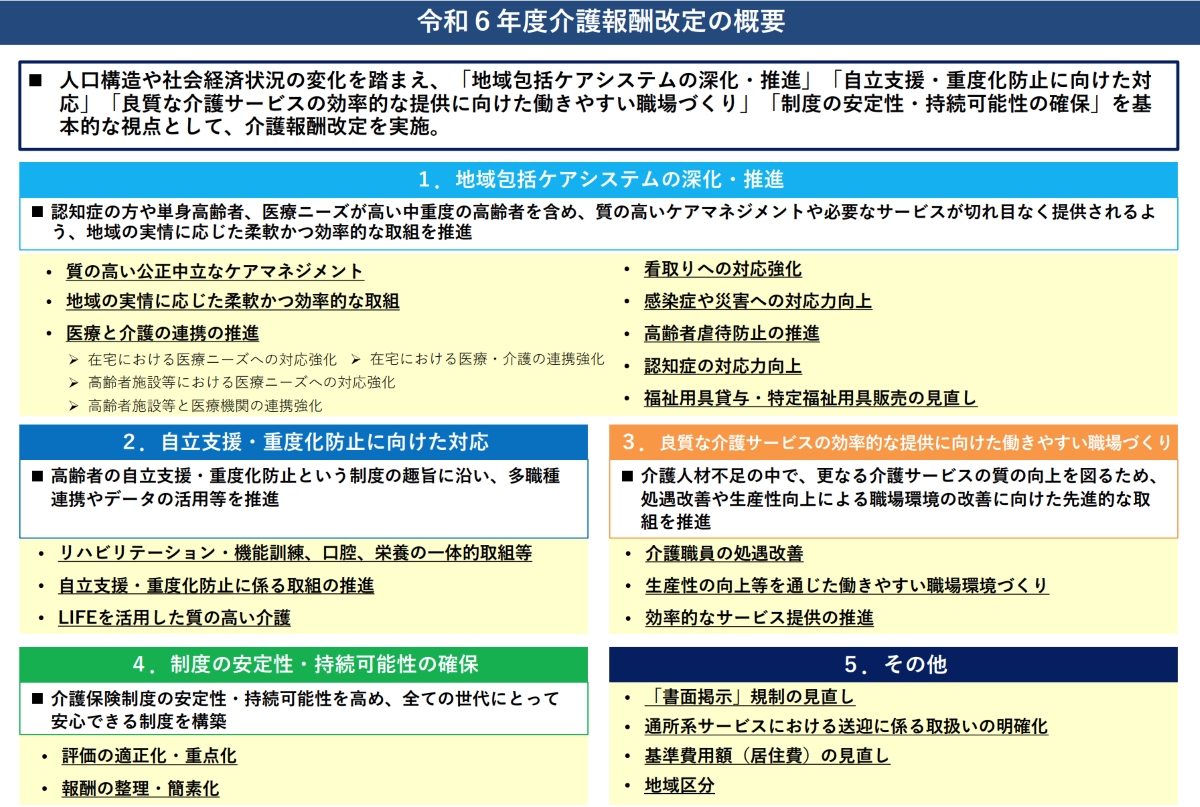

それでは介護報酬改定の主な内容を見ていきましょう。厚生労働省が2024年1月22日に発表した「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」には、以下の内容が記されています。

ポイントは大きく分けて4つです。

1)地域包括ケアシステムの深化・推進

2)自立支援・重度化防止に向けた対応

3)良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

4)制度の安定性・持続可能性の確保

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上の高齢者となる「2025年問題」の解決に向けて、国が構築しようとしているシステムのことです。令和3年介護報酬改定から地域包括ケアシステムの推進に向けた内容も含まれていましたが、今回の改定で具体化されました。

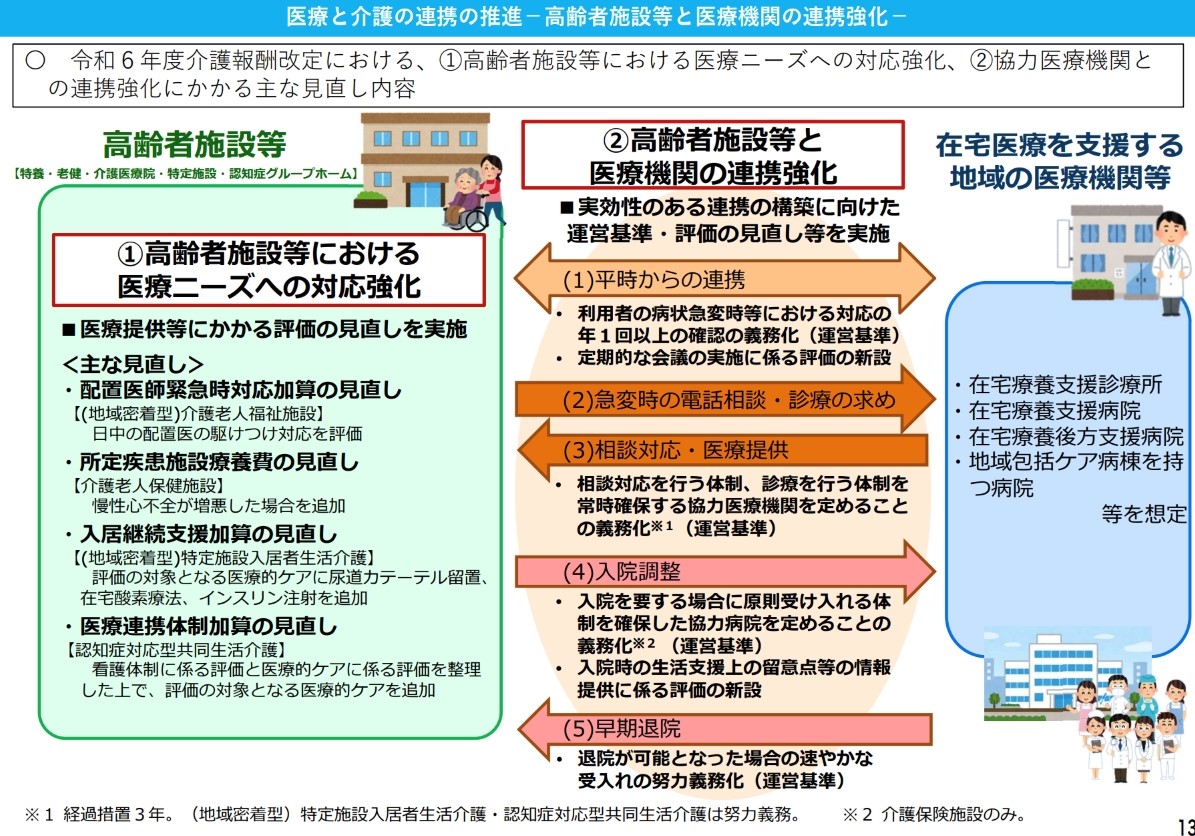

特別養護老人ホームや介護老人保健施設で注目したいのは、「地域包括ケアシステムの深化・推進」。これは認知症の方や単身高齢者、医療ニーズの高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるための取り組みです。 主に訪問介護や通所介護などが中心の内容になりますが、特養、老健でも注意しておきたい点があります。「医療と介護の連携の推進」 です。

特養と老健ともに今回必須とされているのは、「協力医療機関との連携体制の構築」です。

特養や老健などの介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた時は、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行うため、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関などと連携体制をつくることを目的に、以下の見直しを行います。

協力医療機関との連携体制の構築

1)経過措置3年以内に、以下の要件を満たす協力医療機関(③は病院に限る)を定めることを義務付ける。

①入所者病状が急変した場合において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること

②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること

③入所者の病状の急変が生じた場合などにおいて、当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院が必要と認められた入所者の入院を原則として受け入れる

2)1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合の対応を確認する。それとともに、当該協力医療機関の名称について、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。

3)入所者が協力医療機関に入院した後に、病状が回復し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所させることができるようにする。

配置医師緊急時対応加算の見直し

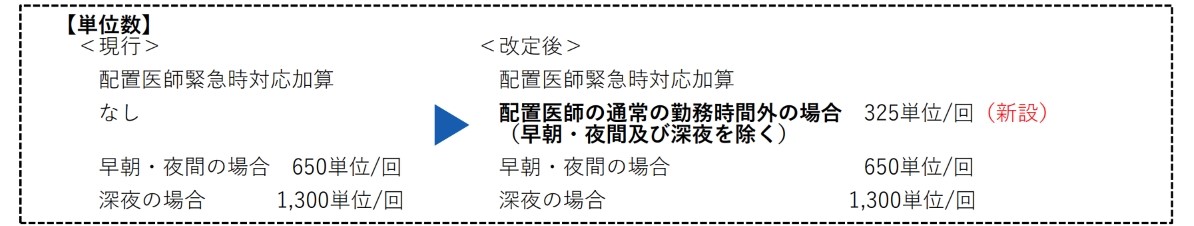

また特養では「配置医師緊急時対応加算の見直し」が図られます。

入所者に急変が生じた場合、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、現状の早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設けます。新たな区分とは以下の通りです。

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

さらに特養では「介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し」も新たに図られました。

これは特養など介護老人福祉施設における入所者への医療提供体制を確保するため、施設が定める緊急時の対応方法について、配置医師や協力医療機関の協力を得て定めるというものです。また、1年に1回以上、配置医師や協力医療機関の協力を得て、内容の見直しを行い、必要に応じて緊急時の対応方法の変更を行わなければならないというものです。

介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し

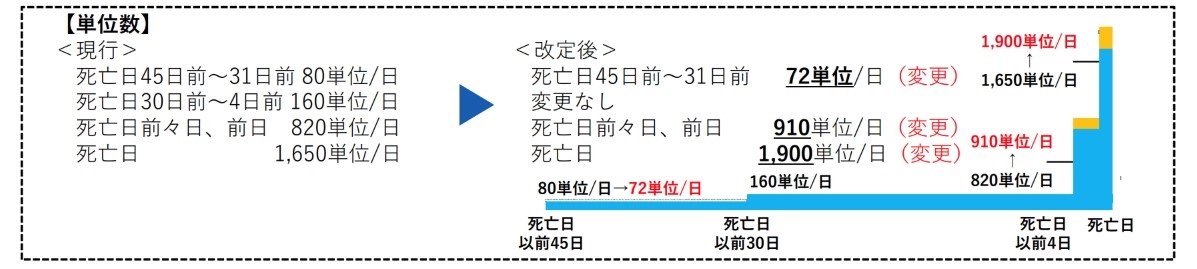

また「介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し」も定められています。

介護老人保健施設における看取りへの対応を充実するため、また在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取りへの対応を適切に評価するため、ターミナルケア加算についても、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図りました。看取りの末期になると単位が上がる仕組みです。

特養・老健事業者が今からすべき対策の2つのポイント

今回の介護報酬改定の概要の4本柱のうち、特別養護老人ホームや介護老人保健施設で一番注目すべきは、働く人の賃金などに直接関わる3番目の「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」と、既に前章などで説明をしている1番目の「地域包括ケアシステムの深化・推進」のうち、認知症の項目です。それでは内容を見ていきましょう。

給与水準の見直しと人材確保

2024年6月施行の「介護職員の処遇改善」は、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつながるように加算率の引き上げを行うことになりました。

介護職員処遇改善加算

また本稿の冒頭でも一部触れましたが、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算については、現状の各加算・各区分の要件や加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行います。こちらを行う理由は、介護職員の確保に向けて、スタッフの処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるようにするためです。また、一本化した後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認め、月額賃金の改善に関する要件や職場環境要件を見直すことにしました。

また特養、老健ともに「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け」がなされています。

経過措置3年の間に、介護現場における生産性の向上に関する取り組みを促進するため、委員会を設置するというもの。利用者の安全や介護サービスの質を確保する施策と、職員の負担軽減になるような方策を検討するために、現場における課題を抽出して分析してほしいという厚労省の強い思いが感じられます。

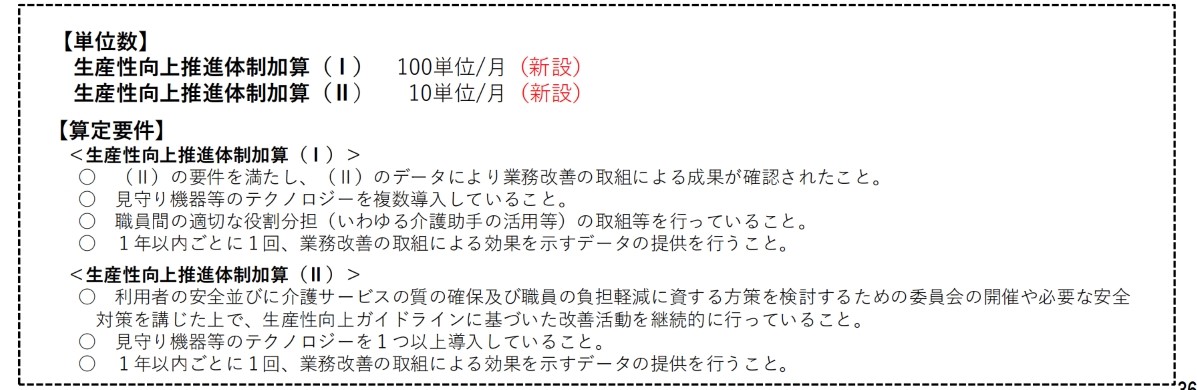

生産性向上推進体制加算

さらにコロナ禍で一気に進んだ「介護ロボットやICTのテクノロジーの活用促進」も新たな加算を設けました。見守り機器などを導入し、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算は以下の通りです。

ここでの「見守り機器等のテクノロジー」とは、以下のものを指します。

①見守り機器

②インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器

③ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データ入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)

見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくとも①から③までに掲げる機器は全て使用することを言います。その際、①の見守り機器は全ての居室に設置し、②のインカムなどの機器は全ての介護職員が使用すること。

なお、①の見守り機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。

つまり、基本的に施設全床に設置する必要があり、同意が得られない入居者様を除くすべての入居者様に使用することを意味します。

トーテックアメニティの「見守りライフ」は、見守り機器です。 表示画面も見やすく全体を見渡すことが簡単にでき、反応速度が速く正確であり全床導入することに優れており、全床導入する施設が非常に多く、効果を感じている施設が多くあります。

介護記録ソフトとの連携数も多く、既に使用している介護ソフトと連携が可能です。

また、インカムも含めたトータルICTの提案も行っています。お気軽にお問い合わせください。

サービスの質の向上と利用者の満足度

質の高い介護サービスをいつも提供するためには、働きやすい職場づくりが不可欠です。厚生労働省は「良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」について、2023年12 月 19 日に発表した「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」にてそのように触れています。

介護を担う人材の不足や将来の担い手が社会で減少していく中で、さらなる介護サービスの質の向上を図るためには、賃上げを通じた介護人材の確保・生産性の向上に対応していくことが求められると考えています。そのためには全産業における賃上げの動きも踏まえて、介護職員の処遇改善、介護職員のやりがい・定着・キャリアアップにつながる職場環境の改善に向けた先進的な取り組みが必要です。介護ロボットや ICT のテクノロジーや介護助手を活用するのはもちろんのこと、休暇取得の促進やテレワークなどの柔軟な働き方などにより、業務負担の軽減することで新たな人材を確保したいと厚生労働省は考えています。

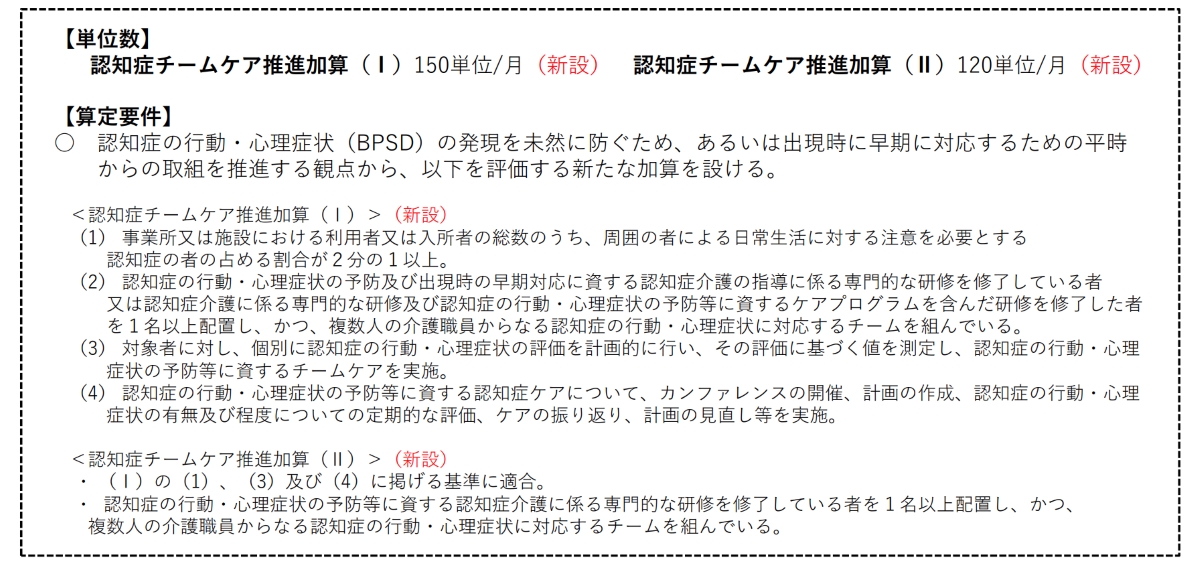

認知症チームケア推進加算

そのほか2023年6月には、認知症の方が尊厳と希望を持って暮らせるために、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「共生社会の実現を推進するための認知症施策基本法」が成立しました。今回の介護報酬改定でもこの法律に基づいた施策が組まれています。

認知症の方や家族が地域で安心して日常生活が営めるよう、認知症の方の能力や気持ちを十分に尊重した良質な保健医療サービスや福祉サービスが切れ目なく受けられる整備が求められています。

「認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進」として、特養や老健では、認知症の周辺症状(BPSD)を未然に防ぐため、新たな加算を設けました。詳しくは以下の加算になります。

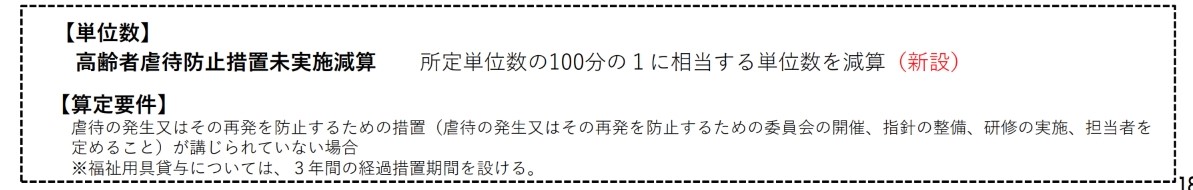

高齢者虐待防止措置未実施減算

また高齢者虐待防止を推進するため、虐待の発生や再発防止の措置が講じられていない場合、基本報酬を減算することになりました。減算は以下の通りです。

厚労省は令和3年度の介護報酬改定 で、全ての介護サービス事業者を対象に、高齢者虐待防止措置(虐待の発生又はその発生を防止するための委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)を義務付け、3年間の経過措置期間を経て、令和6年4月より義務化す ることとしていました。

義務化を来年度から完全適用するにあたって、これに違反する施設・事業所の基本報酬を減算することに決めたと見られます。

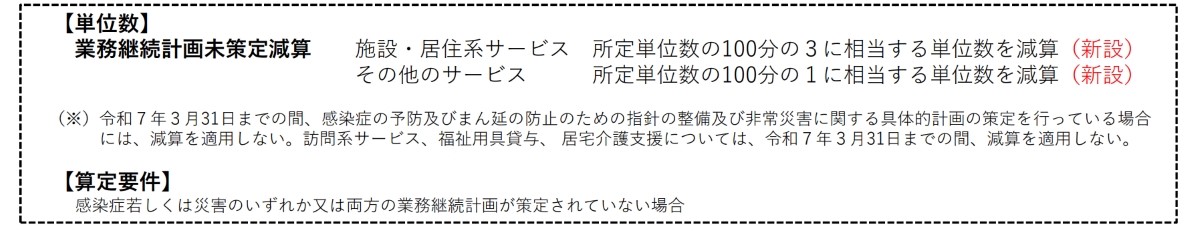

業務継続計画未策定減算

また災害というと2024年元日に能登半島地震が記憶に新しいですが、感染症や災害の発生時にも継続的な介護サービスが提供できる体制を構築するための改定が決まりました。

業務継続計画が未策定の場合は、基本報酬を減算されてしまいます。

感染症と災害のBCPのいずれか、または両方のBCPが未策定の場合、施設・居住啓サービスは基本報酬の3%、その他のサービスは1%減算されます。

ただし、感染症の予防及び蔓延防止のための指針、非常災害に関する具体的計画を策定していれば、2025年3月末まで減算を適用しない。

なお、経過措置1年間としています

まとめ

来る「2025年問題」に向けて、新たに地域包括ケアシステムの具体的な内容が盛り込まれたのが今回の改定の大きな内容です。前章までの内容を見ていると、特養と老健においては、かなり加算が増えていることがわかります。

改定の影響と対策の要点

まず特別養護老人ホームです。2024年度改定で特養に新設される加算は、以下の8種類です。

・特別通院送迎加算

・協力医療機関連携加算

・退所時情報提供加算

・新興感染症等施設療養費

・認知症チームケア推進加算

・退所時栄養情報連携加算

・介護職員等処遇改善加算(2024年6月創設)

・生産性向上推進体制加算

特別通院送迎加算は、家族や病院による送迎が困難で、人工透析が必要な利用者に対し、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価する加算です。

★特別通院送迎加算 594単位/月

そのほか一番知りたいのは、やはり基本報酬のアップではないでしょうか。特養ではそれぞれ下記の加算がありました。

| 介護福祉施設サービス費(従来型個室)(多床室) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 573単位 | 589単位 | +16単位 |

| 要介護2 | 641単位 | 659単位 | +18単位 |

| 要介護3 | 712単位 | 732単位 | +20単位 |

| 要介護4 | 780単位 | 802単位 | +22単位 |

| 要介護5 | 847単位 | 871単位 | +24単位 |

| ユニット型介護福祉施設サービス費(ユニット型個室) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 652単位 | 670単位 | +18単位 |

| 要介護2 | 720単位 | 740単位 | +20単位 |

| 要介護3 | 793単位 | 815単位 | +22単位 |

| 要介護4 | 862単位 | 886単位 | +24単位 |

| 要介護5 | 929単位 | 955単位 | +26単位 |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(従来型個室)(多床室) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 582単位 | 600単位 | +18単位 |

| 要介護2 | 651単位 | 671単位 | +20単位 |

| 要介護3 | 722単位 | 745単位 | +23単位 |

| 要介護4 | 792単位 | 817単位 | +25単位 |

| 要介護5 | 860単位 | 887単位 | +27単位 |

| ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(ユニット型個室) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 661単位 | 682単位 | +21単位 |

| 要介護2 | 730単位 | 753単位 | +23単位 |

| 要介護3 | 803単位 | 828単位 | +25単位 |

| 要介護4 | 874単位 | 901単位 | +27単位 |

| 要介護5 | 942単位 | 971単位 | +29単位 |

一方、老健の基本報酬のアップは下記のようになりました。

| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)(多床室)(基本型) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 788単位 | 793単位 | +5単位 |

| 要介護2 | 836単位 | 843単位 | +7単位 |

| 要介護3 | 898単位 | 908単位 | +10単位 |

| 要介護4 | 949単位 | 961単位 | +12単位 |

| 要介護5 | 1003単位 | 1012単位 | +9単位 |

| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 836単位 | 871単位 | +35単位 |

| 要介護2 | 910単位 | 947単位 | +37単位 |

| 要介護3 | 974単位 | 1014単位 | +40単位 |

| 要介護4 | 1030単位 | 1072単位 | +42単位 |

| 要介護5 | 1085単位 | 1125単位 | +40単位 |

| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(基本型) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 796単位 | 802単位 | +6単位 |

| 要介護2 | 841単位 | 848単位 | +7単位 |

| 要介護3 | 903単位 | 913単位 | +10単位 |

| 要介護4 | 956単位 | 968単位 | +12単位 |

| 要介護5 | 1009単位 | 1018単位 | +9単位 |

| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(ユニット型個室)(在宅強化型) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 現状 | 改定後 | 増減 |

| 要介護1 | 841単位 | 876単位 | +35単位 |

| 要介護2 | 915単位 | 952単位 | +37単位 |

| 要介護3 | 978単位 | 1018単位 | +40単位 |

| 要介護4 | 1035単位 | 1077単位 | +42単位 |

| 要介護5 | 1090単位 | 1130単位 | +40単位 |

今後の展望と課題

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年問題に続き、生産人口が減少に転じる2040年頃にはまた新たな課題が出てくることでしょう。3年ごとに改定される介護報酬では、その時々の社会問題や介護現場での環境にまつわる問題が取り沙汰され、賃金のベースアップに盛り込まれます。

厚生労働省では「令和6年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集について」との題名で、現在もなお2024年2月21日の23:59までパブリックコメントを募集中 です。2024年4月から主に実施される介護報酬改定は現在もなお、細かな内容を詰めているところです。3月いっぱいまで、新たな追加項目に注目していきましょう。