記事公開日

最終更新日

介護施設のBCP義務化について詳しく解説!

介護施設に義務化されたBCP(業務継続計画)の策定。 BCP策定のポイントや、策定後の研修や訓練も義務であることについて詳しく解説します。 知らなかったでは済まされない制度のポイントや研修・訓練の回数や実施内容について分かりやすく説明していきます。

BCP(業務継続計画)とは

BCP(ビーシーピー)とは、「Business Continuity Plan」の略称で、業務継続計画とも言います。緊急事態が発生したときに、損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための企業計画のことです。 大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず業務を中断させないように準備するとともに中断した場合でも優先業務を実施するため、予め検討した策を計画書としてまとめておくことが重要です。

記憶に新しいところでいうと新型コロナウイルスの感染症は介護施設のみならず、社会全体へ影響がありました。通常の業務、生活が送れない状況に陥ったときの計画、対策書が義務付けられているのです。

BCPの策定は、介護業界に限ったことではなく一般企業でも策定しています。介護業界では、BCPの策定を義務づけられました。 介護施設は自然災害、感染症の流行、火災など、さまざまなリスクにさらされています。これらの危機に備えるために、BCPが必要不可欠です。BCPを策定することで、施設は突発的な事態にも迅速に対応し、サービスの中断を最小限に抑えることができます。

BCPの義務化はいつから?減算は?

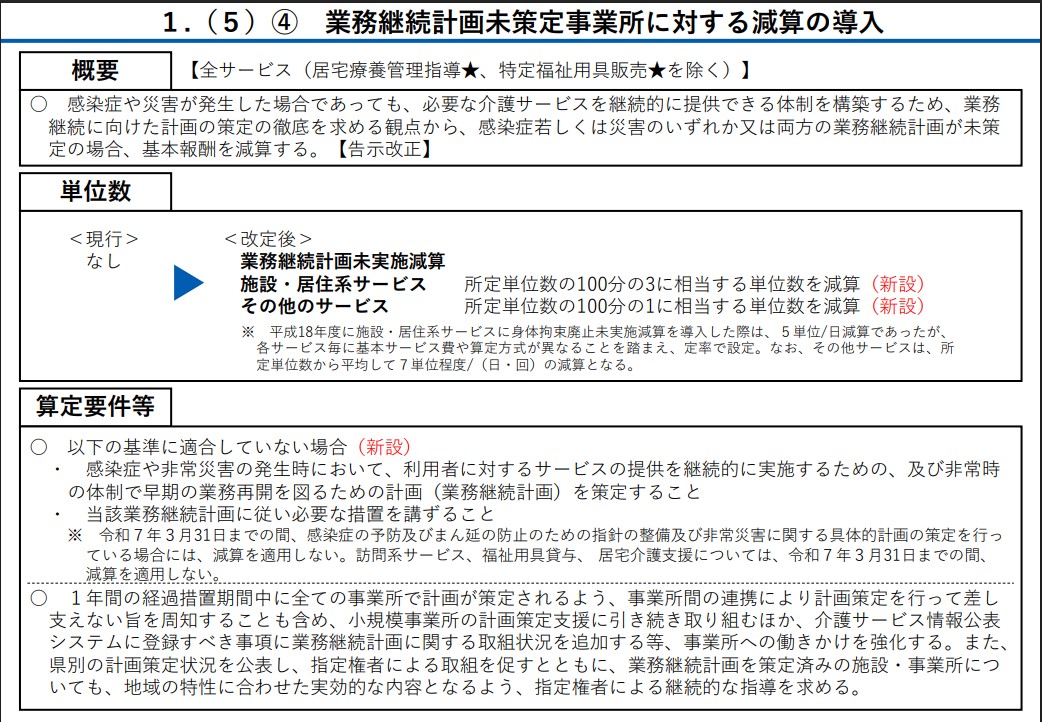

令和7年(2025年)4月1日から、感染症あるいは災害発生時におけるBCP(業務継続計画)を策定していない施設は基本報酬が減算されます。感染症BCP、自然災害BCPのどちらか一方のみ策定していない場合も減算の対象となります。

業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算

施設、居住系サービス:所定単位数の3.0%減算

その他サービス:所定単位数の1.0%を減算

なお、「BCPの周知、研修、訓練、見直しの未実施については減算の対象にはならない」としています。しかし、BCPの研修や訓練は義務です。現状は減算の対象にはなりませんが、今後の改定で対象となる可能性は十分にあります。

BCPが策定されていない場合、その事実が生じた翌月(事実が生じた日が初日の場合はその月)から、未策定の状況が解消された月まで、施設の入所者全員について所定単位数から減算されるので注意が必要です。

ポイント

運営指導で業務継続計画の未策定が発覚した場合には、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡って減算が適用されます。例えば、令和7年10月の運営指導において業務継続計画の未策定が判明した場合は、令和7年4月から減算の対象になります。

経過措置として令和7年(2025年)3月31日までの間、「感染症の予防及び蔓延の防止のための指針」及び「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合は、減算は適用されません。

介護サービス事業者に求められる役割

BCP策定の義務化となりましたが、そもそも介護サービス事業者は災害時や感染症などが発生した際どのようなことが求められるのでしょうか。

サービスの継続

介護事業者は、入居者・利用者の健康、身体、生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。自然災害や感染症の拡大時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に行う必要があります。 入所施設は入所者に対して生活の場を提供しており、たとえ被災したとしてもサービスの提供をただちに中断することはできません。被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう検討や準備を進めることが必要となります。 万が一、業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を抑えるよう事前の検討を進めることが重要です。

利用者の安全確保

介護サービスの利用者は65歳以上の高齢者及び40歳以上の特定疾患のある方です。これらの方々は身体の免疫抵抗力が弱く、感染症などにかかると重症化のリスクが高まります。集団感染が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため利用者の安全確保に向けた感染防止をあらかじめ決めておき、確実に実行する必要があります。

職員の安全確保

自然災害発生時や感染症の拡大時に業務継続することは、職員自身の感染を脅かし、精神的な負担のほかにも欠員による業務時間の長時間化などが考えられます。利用者だけではなく、職員への適切な措置を講じることは事業者の責務でもあります。

BCPの策定方法のポイント

BCPの策定について重要なことは何でしょうか。策定のポイントを確認していきましょう。

BCPは基本的には施設や事業所単位で作成します。複数の施設や事業所をもつ法人では、法人本部としてのBCPも別途作成することが望ましいです。法人本部と施設のBCPは連動させ、物資や職員の派遣支援体制についても予め想定しておくと良いでしょう。

BCPに重要なことは

- 事業継続の方針を決めて共有すること

- 体制を決めて、各担当者をあらかじめ決めおくこと(誰が、いつ、なにをするか)

- 連絡先をあらかじめ整理しておくこと

- 必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと

- 組織で共有すること

- 定期的に見直し、必要に応じて研修や訓練を行うことです。

BCPは以下の2つの観点から策定が必要です。

「自然災害発生時のBCP(業務継続計画)」・・・地震、水害、風害、竜巻、雪など

「感染症発生時のBCP(業務継続計画)」・・・新型コロナウイルスやインフルエンザなど

作成のポイント

① 正確な情報収集と判断ができる体制を構築

自然災害発生時や感染症発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集と共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。そのためには全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

② 自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて同時にその対策を準備

事前の対策(何をしておくか):

・設備、機器、什器の耐震固定

・インフラが停止した場合のバックアップ

災害時の対策(どう行動するか):

・人命安全のルール策定と徹底

・初動対応

1. 利用者、職員の安全確保、安否確認

2. 建物、設備の被害点検

3. 職員の参集

③業務の優先順位の整理

施設、事業所や職員の被災状況や感染状況によっては、限られた職員、設備でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。そのため、重要業務を継続することを念頭に職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

また、感染症対策の観点からも職員の確保が求められます。施設・事業所内だけではなく、法人内で職員確保体制の検討が必要になります。

④計画を実行できるよう普段からの周知・研修・訓練

BCPは作成するだけでは、実効性があるとは言えません。災害発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練を行う必要があります。これらにより課題を発見し、対策を講じることでレベルアップにつながります。また、最新の知見を踏まえ、定期的な見直しも重要です。

▼こちらの記事もおすすめです

BCP「自然災害」と「感染症」のちがいとは

自然災害と感染症の発生では、被害や対象の期間も異なります。そのため、策定するBCPの内容も異なります。それぞれ想定されるリスクや対応策、施設の優先事項についてまとめています。

自然災害BCP(地震・台風・洪水など)

■ 想定されるリスク

・地震、台風、大雨、洪水、土砂崩れなどによる 建物損壊、停電、断水、交通寸断

・利用者・職員の 避難が必要になるケース

■ 主な対応策

1. 施設の耐震・防災対策(耐震補強、非常用発電機、備蓄)

2. 避難計画の策定(どこに避難するか、移動手段、避難経路の確保)

3. ライフラインの確保(水・食料・医薬品・燃料の備蓄、非常用電源)

4. 家族・関係機関との連携(自治体、消防、病院、他の介護施設、事業所との協力体制)

5. 職員の出勤体制確保(交通遮断時の対応、交代勤務体制)

■ 施設運営の優先事項

・利用者の安全確保(避難・ライフライン確保)

・施設の早期復旧(電気・水道の復旧、建物点検)

・家族・関係機関との情報共有

感染症BCP(新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど

■ 想定されるリスク

・新型コロナやインフルエンザの流行による クラスター発生

・職員の大量離脱(感染や濃厚接触による出勤不可)

・利用者の健康悪化・死亡リスク(重症化しやすい高齢者が多い)

■ 主な対応策

1. 感染拡大防止策(ゾーニング、消毒、換気、マスク・防護具の備蓄)

2. 感染発生時の対応マニュアル(隔離対応、発生報告フロー)

3. 職員の勤務体制の見直し(交代勤務、リモート業務の導入)

4. 利用者の健康管理の徹底(検温、健康チェック、ワクチン接種推進)

5. 外部との連携強化(保健所、医療機関、他施設との協力体制)

■ 施設運営の優先事項

・感染拡大の防止(クラスター防止、職員の健康管理)

・利用者の健康維持(医療支援、重症化防止)

・最低限の介護サービス維持(人員不足時の対応策)

| 自然災害BCP | 感染症BCP | |

|---|---|---|

| リスクの種類 | 地震、台風、水害 | ウィルス・細菌による感染拡大 |

| 対象となる脅威 | 建物損壊・停電・断水・避難 | クラスター発生・職員不足 |

| 利用者のリスク | 物理的な被害・避難の必要性 | 重症化・感染拡大のリスク |

| 施設運営の課題 | ライフライン復旧・避難計画 | 人手不足・感染管理 |

| 優先される対策 | 避難計画・ライフライン確保 | 感染防止・医療連携 |

BCPの研修と訓練の義務化

BCPの策定をしたら、職員向けに研修と訓練を実施します。いざという時にBCP通りに行動できない、BCPがただの書類ということにならないように、全職員に内容を周知させなければなりません。

業務継続に向けた計画(BCP)の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が必要です。

研修と訓練は年2回以上実施が義務付けられています。在宅系は年1回が義務です。

研修及び訓練の計画と実績が分かるものが必要になりますので、それぞれ記録に残すことを忘れずに行いましょう。

BCPの研修

研修は内部研修、OFF-JT(職場内集合研修)で行うことがベストです。OFF-JTとは職場や通常の業務から離れ、別途時間や場所を取り教育・学習を行うものです。

新入社員や中途社員などの新規採用職員に向けては、別途研修を設けましょう。

研修内容は、BCPの具体的内容を職員で共有し、緊急時の対応など理解を浸透させる必要があります。

感染症BCP研修の場合、施設運営基準に「感染症の予防及びまん延防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない」とあります。BCP概要や体制、基本的知識だけではなく、例えば感染症対策として手指衛生の演習や個人防護服(PPE)の着脱演習などを一緒に行います。

参加者を選定する際は、どの組織でどの役割を担っているかを踏まえ、研修で何を学んで欲しいかを明確にしましょう。

BCPの訓練

訓練はBCPに基づき、施設内の役割分担の確認、非常時のケアの演習等に基づいて実施します。 机上訓練(シュミレーション)と実地訓練を合わせながら実施すると良いでしょう。

例えば、自然災害BCP訓練の場合、災害発生から復旧までの流れを机上訓練でシュミレーションをします。施設内・外の職員の安否を実際に確認し、機器の操作などマニュアルに沿って実際に実施する実地訓練を行います。

施設運営基準には、自然災害BCP訓練の場合、「非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない」とあります。

抽出された課題は、特定の事象に対して生じるのか、どのような事象が起きても共通的に生じるのかを整理することは必要です。 達成度が高い評価を得たとしても、スピードに関する評価が低い場合にはBCPの計画で定められた行動計画の手順が効率的ではないと可能性があります。迅速に対応するための方法や工夫を検討することが必要となります。

BCPは一度作成したら終わりではありません。 BCPは作成後も継続的に検討・修正を繰り返すことで各施設・事業所の状況に即した内容へと発展させていくことが重要だと言えるでしょう。

BCPと見守り機器の役割

見守り機器は、特に感染症発生時にも活躍します。

安否確認のための訪室は、施設内の感染症を広げる原因になります。接触が必要になる介護業務ですが、安否確認だけの見守りであれば、なるべく接触回数を減らすことが可能です。

見守りライフは、スマートフォンやPC等で利用者の状況がピクトグラムで分かりやすく表示、さらにカメラで現在の居室の状況を確認いただけます。リアルタイムで利用者の状況を把握、異常を早期に発見して対応することができます。 利用者の状況を訪室せずとも見守りライフであれば確認ができるため、感染症発生時も多いに役立ちます。

また、自然災害時のデータの消失にも備える必要があります。

見守り機器に蓄積されるバイタルや利用者の生活リズムなどの情報はサーバーに保管されます。サーバーが「オンプレ版」つまり、施設内にサーバーを設置するため、スペースの確保はもちろん水害や震災などにより破損した場合は、蓄積されたデータはすべて消えてしまいます。

しかし「クラウド型」であれば、クラウド上にデータを保管するため、復旧が可能です。見守りライフはクラウド型です。

クラウドサーバーは地盤が強く強靭な場所へデータセンターがあるため、災害時に被害を最小限に抑えることが可能です。

まとめ

介護施設におけるBCPは、ただの計画ではなく、利用者の命を守るための重要です。災害時における事業継続を確保するために、計画の策定、スタッフの教育、機器の整備など、さまざまな対策を講じておくことが求められます。また、クラウド型であることは機器を選定する上で重要なポイントとも言えるでしょう。

▼見守りライフについて詳しく知りたい方はこちら