記事公開日

最終更新日

科学的介護推進体制加算とは?算定要件・提出頻度を解説

介護現場で注目される「科学的介護推進体制加算」は、LIFEへの情報提出とPDCAサイクルの運用を通じて、サービスの質を科学的に高める仕組みです。令和6年度の介護報酬改定では、提出頻度や期限が見直され、現場の対応がより重要になっています。本記事では、加算の種類や算定要件、提出ルール、遅延時の対応、そして今後の展望までをわかりやすく解説します。

介護の質を高める「科学的介護」の実現に向けて

介護現場では、利用者の状態に応じた適切なケアを提供することが求められています。しかし、従来の介護は職員の経験や勘に頼る部分が多く、施設ごとにサービスの質にばらつきが生じることが課題とされてきました。こうした状況を改善するために、厚生労働省が導入したのが「科学的介護情報システム(LIFE)」です。

このLIFEを活用し、施設が利用者の状態に関するデータを定期的に提出し、フィードバックを受けながらPDCAサイクルを回すことで、サービスの質を継続的に向上させる取り組みを評価するのが「科学的介護推進体制加算」です。単なるデータ提出ではなく、提出された情報をもとに施設内で改善活動を行うことが加算の本質であり、科学的介護の実現に向けた重要な制度と位置づけられています。

科学的介護推進体制加算の種類と対象施設

科学的介護推進体制加算には、令和3年度の介護報酬改定で新設された加算です。(Ⅰ)、(Ⅱ)があり、それぞれ算定できる施設や単位数が異なります。

科学的介護推進体制加算は、要件を満たしていれば原則として入所者全員を対象にして月40単位の算定ができます。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は、施設系サービスにおいて、入所者ごとの疾病や服薬の状況等の情報をLIFEに提出している場合、月60単位が加算されます。

| 加算区分 | 対象施設 | 単位数 |

|---|---|---|

| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 施設系サービス | 40単位 |

| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 施設系サービス | 60単位 ※服薬情報の提供を求めない特養・地域特養については50単位/月 |

| 科学的介護推進体制加算 | 通所系・多機能系・居住系サービス | 40単位 |

算定要件とチェックポイントと運用

科学的介護推進体制加算を算定するには、施設がLIFEに対して利用者の状態に関する情報を定期的に提出する必要があります。

加算(Ⅰ)では、ADL(日常生活動作)、栄養状態、口腔機能、認知症の有無など、基本的な情報が対象となります。加算(Ⅱ)では、これらに加えて、疾病や服薬状況などの詳細な情報も提出する必要があります。

提出された情報は厚生労働省によって分析され、施設にフィードバックされます。このフィードバックを活用して、施設はサービス計画の見直しや職員間の情報共有を行い、PDCAサイクルを回していきます。つまり、科学的介護推進体制加算は、情報提出とその活用によるサービス改善の両方が求められる制度なのです。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

- 入所者ごとのADL、栄養状態、口腔機能、認知症等の基本情報をLIFEに提出しているか

- LIFEのフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによるサービス改善を行っているか

- 質の高いサービス提供体制を構築し、継続的な向上に努めているか

- 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定していないこと

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

- 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の要件をすべて満たしているか

- 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の情報に加え、入所者ごとの疾病や服薬状況等の詳細情報をLIFEに提出しているか

- 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)を算定していないこと

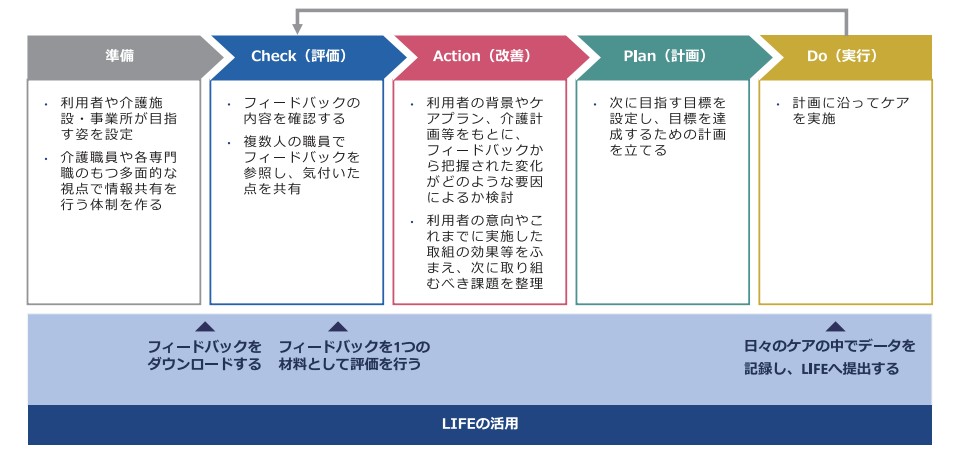

PDCAサイクルの具体的な流れ

科学的介護推進体制加算の根幹には、PDCAサイクルの運用があります。施設は以下のような流れでサービスの質向上に取り組む必要があります。厚生労働省が推奨する進め方としてLIFEのデータから課題点を見つけ改善する方法で出ています。準備→C→A→P→Dの順序で行っています。何もない状態から計画を立てるよりも実行しやすいので、参考にしてください。

(1) 準備

まずは準備として、利用者はどのような希望を実現したいのか、介護施設・事業所としてどのようなケアを提供したいのかといった点を踏まえ、目指す姿を設定します。

設定した目標を達成するためには、利用者や介護施設・事業 所が抱える様々な課題を解決する必要がありますが、課題には多くの要因が関係していることが想定されます。

このため、一人の視点で取り組むのではなく、介護職員や各専門職のもつ多面的な視点で情報共有を行う体制を作ることが重要です。

(2) Check(評価)

フィードバック活用の第一歩として、まずは LIFE のフィードバックの中身を確認してみましょう。LIFEから提供されるフィードバックには以下の 2 種類があり、図やグラフで表示されます。

① 事業所フィードバック :自施設の利用者状態の変化や全国平均との比較

② 利用者フィードバック :各利用者の状態の変化

確認のポイント

- 全国平均と比べて、自施設の値が低い・高い項目はどれか

- 過去からの推移で変化があった項目はどれか

- 変化がない場合、それは望ましい状態かどうか

複数職員でフィードバックを共有し、サービス担当者会議などでケアプランと併せて検討します。

(3) Action(改善)

評価の結果を踏まえ、利用者の背景やケアプラン、介護計画等をもとに、フィードバックから把握された変化がどのような要因によって生じたのか検討します。また、利用者の意向やこれまでに実施した取組の効果等をふまえて、 次に取り組むべき課題を整理します。

(4) Plan(計画)

課題に基づき、次の目標を設定し、達成のための計画を立てます。

- 施設全体で取り組む課題: 介護施設・事業書全体で実施する計画

- 個別利用者に関する課題: 該当する利用者に対する個別計画

(5) Do(実行)

計画に沿ってケアを実施し、日々のケアを記録してLIFEへ提出します。

フィードバックは、「答え」や「通知表」ではなく、改善のための材料です。職員間で気づきを共有し、より良いケアにつなげることが目的です。

参照元:ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)の利活用のための自治体職員向け手引き

提出頻度と提出期限の変更(令和6年度改定)

令和6年度の介護報酬改定により、LIFEへの情報提出頻度は以下のように変更されました。

- 提出頻度は「少なくとも3か月に1回」に統一(従来は6か月に1回)

- 科学的介護推進体制加算、排泄支援加算、自立支援促進加算などが対象

また、以下のような猶予措置も設けられています。

- 新規入所者が月末に利用開始した場合などは、翌々月10日までの提出が認められる

- この場合、利用開始月の加算は算定不可

これにより、複数の加算を算定する際の評価・提出タイミングを統一しやすくなりました。

令和6年度の介護報酬改定では、LIFEへの情報提出頻度が見直されました。従来は加算ごとに提出サイクルが異なっていましたが、改定により「少なくとも3か月に1回」に統一されました。これにより、科学的介護推進体制加算だけでなく、排泄支援加算や自立支援促進加算なども同様の提出頻度となり、施設の事務負担が軽減されることが期待されています。

また、新規入所者が月末にサービスを開始した場合など、評価の時間が確保できないケースでは、翌々月の10日までに情報を提出することが認められています。ただし、この場合は、利用開始月の加算は算定できません。

このような猶予措置により、複数の加算を算定する際の評価・提出タイミングを揃えることが可能となり、業務の効率化にもつながります。

参照元:「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について Vol.1225 令和6年3月15日 厚生労働省老健局

LIFEへの情報提出と「やむを得ない場合」の扱い

原則として、加算を算定する施設は、すべての利用者の情報をLIFEに提出する必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合には、例外的に提出できないことも認められています。

- 入院やシステムトラブル等により提出が困難な場合

- 急変により体重などの必須項目が測定できなかった場合

例えば、評価予定の月に利用者が急遽入院した場合や、システムトラブルによりデータ提出ができなかった場合などが該当します。また、利用者の状態が急変し、体重などの必須項目が測定できなかった場合も、提出困難な理由として認められます。

このような場合でも、施設全体として加算を算定することは可能ですが、提出できなかった理由を介護記録等に明記しておく必要があります。記録が不十分な場合は、後日指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。

参照元:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてVol.952 令和3年3月26日 厚生労働省老健局

提出遅延時の対応と注意点

情報提出ができなかった場合は、速やかに都道府県等に届出を行う必要があります。届出を怠った場合、提出できなかった月のサービス提供分から、情報提出が再開される前月までの間、加算の算定ができなくなります。

例:4月分の情報を5月10日までに提出できない場合 → 4月分から加算不可

例えば、4月分の情報を5月10日までに提出できなかった場合は、4月分から加算が算定できなくなり、施設の収益に影響を及ぼす可能性があります。こうした事態を防ぐためにも、情報提出のスケジュール管理と、システムトラブルへの備えが重要です。

よくある質問「入退院やサービス中断時のLIFEデータ提出方法」

科学的介護推進体制加算を算定するためには、LIFEへのデータ提出が必要です。しかし、利用者が入退院した場合や一定期間サービスを利用しなかった場合、どのように対応すべきか迷うことがあります。ここでは、厚生労働省のルールに基づき、よくあるケースを整理しました。

Q1. 利用者が入退院をした場合など、サービス利用が中断した場合はどうする?

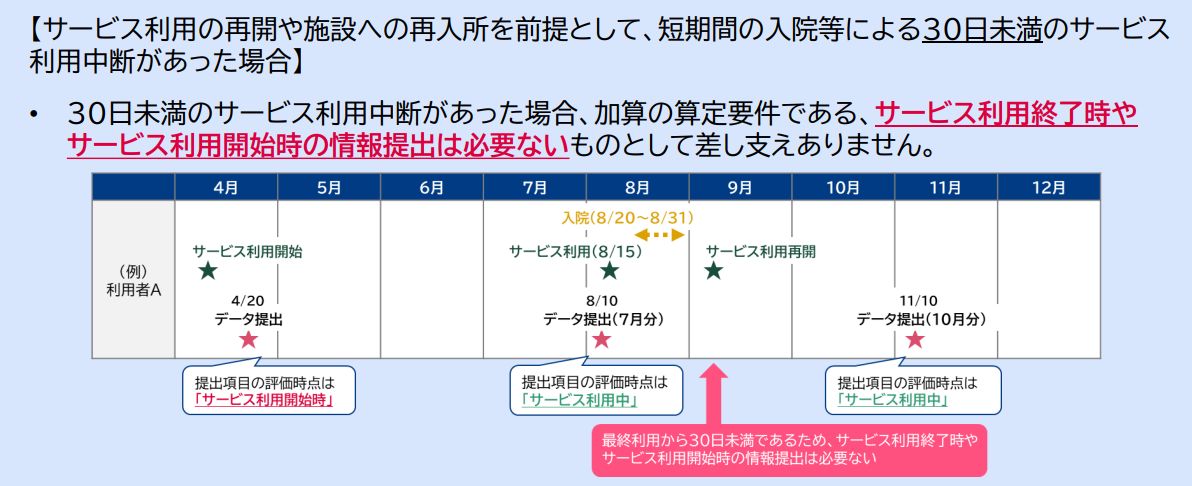

【30日未満のサービス利用中断の場合】

短期間の入院などで30日未満の中断があった場合、再開や再入所を前提としている場合は、 「サービス利用終了時」や「サービス利用開始時」の情報提出は不要です。

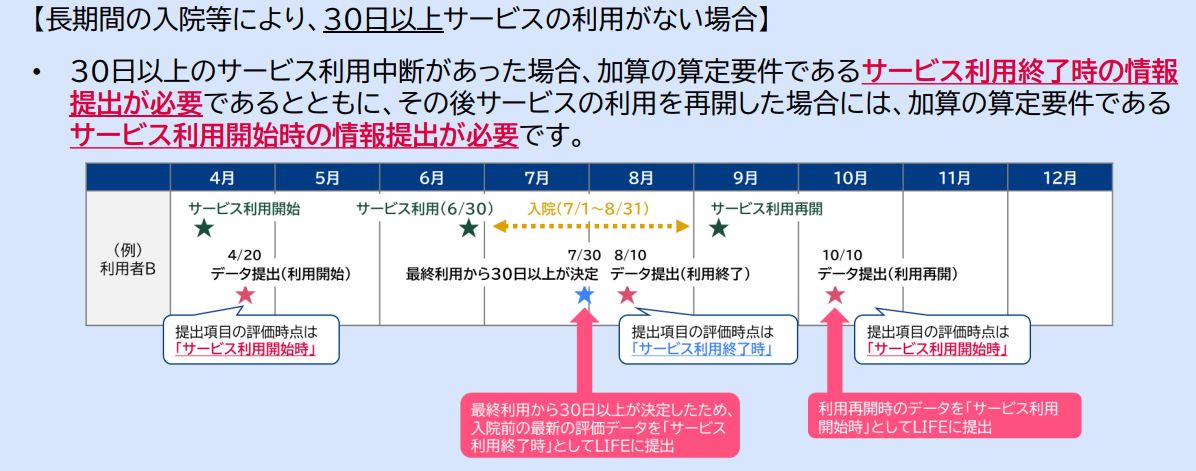

【30日以上サービス利用中断の場合】

30日以上中断した場合は、次の対応が必要です。

- 中断が決定した時点で「サービス利用終了時」として、入院までの期間で最新の評価データをLIFEへ提出

- 退院後にサービスを再開した場合、「サービス利用開始時」として再度データ提出

ポイント

- 評価できていない項目があっても、把握できた項目のみ提出すれば加算算定可能

- 再開しない場合は、サービス利用があるまでは提出はしない

Q2. 利用者が死亡した場合はどうする?

- 死亡した月の情報を「サービス利用終了時」として提出

- 把握できない項目がある場合は、把握できた項目のみ提出

注意点:

利用開始後すぐに入院し、そのまま死亡した場合や、施設内で死亡した場合など、 「利用開始月」と「利用終了月」が同一でも、それぞれのデータ提出することが推奨されています。

参照元:科学的介護情報システム(LIFE) 第1回説明会介護施設・事業所向け)

科学的介護推進体制加算の意義と今後の展望

科学的介護推進体制加算は、介護現場におけるサービスの質向上を目的とした制度であり、単なる報酬加算ではありません。LIFEを活用することで、施設は自らのサービスの現状を客観的に把握し、他施設との比較を通じて改善点を見つけることができます。

また、提出されたデータは全国規模で集計され、介護分野の研究にも活用されます。これにより、科学的根拠に基づいた介護の標準化が進み、利用者にとってもより安心・安全なサービスが提供されるようになります。

今後は、LIFEの活用範囲がさらに広がり、訪問介護や福祉用具貸与など、現在は対象外となっているサービスにも適用される可能性があります。施設としては、今のうちからLIFEの運用に慣れておくことが、将来的な制度変更への備えにもなります。