記事公開日

最終更新日

認知症の徘徊どうすればいい?探索と予防の最新サービスと製品

認知症を患う方の徘徊は、生活を支える家族にとって大きな負担になります。場合によっては地域を巻き込むことにもなるため、普段の見守りや対処法のほか、いざ探し回ることになった時に頼るべきアイテムや相談窓口などについて紹介します。

徘徊の原因と対処法

徘徊とは、一般的に認知症患者の方が目的もなく彷徨うこととされています。しかしそれは歩行がきちんとできる認知症患者の方を外側から見たものであり、本人は理由や目的が意外にもはっきりとしています。

例えば

- 自宅で何かを片付けようとして、何を片付けたいのかもわからないまま、うろうろしてしまう

- 近所のスーパーに買い物に行ったまま、何時間も歩き続けている

- 自宅から「家に帰る」と言って外出したまま、「家」の在り処そのものがわからず、歩き続けてしまう

本人なりに行動の理由や目的がありますが、それが周囲にはなかなか理解されません。現実の状況とミスマッチを起こすことで、徘徊とみなされてしまうのです。

それでは、徘徊にはどのような原因や危険性があり、また対処法があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

認知症患者の徘徊の原因とその危険性

認知症の方が徘徊をする原因は、前章でも少し触れましたが「道に迷う」「自分の本当の居場所を探す」など、いくつか想定されます。

道に迷う

自分の置かれた状況が端的に理解できない見当識障害や、数分前のことが思い出せない記憶障害が起きると、自宅周辺でも道に迷うことがあります。これは屋内でも起こり得ることで、自宅のトイレに行こうとしてそのまま場所がわからなって右往左往してしまうこともあります。

自分の本当の居場所を探す

認知症が進むことで、徐々に家族や介護スタッフの顔が認識できなくなることがあります。すると、自分の周りに不審な人がいると思い込み不安になったり、介護や環境に不満があったりすると、ここではないどこかへ向かって衝動的な外出に結びつきます。本人にとっては、「今よりも心地よい場所」を一生懸命探している状態になります。

帰宅しようとする。元いた場所に戻ろうとする

既に退職しているのに、出社しようとして道に迷ったり、大昔の実家に帰ろうとしたりすることがあります。記憶障害により自己認識が若返ることで、動物の帰巣本能のようなものが出て、徘徊とみなされてしまうことがあります。

病気の症状

レビー小体型認知症では、約8割の人に幻視が生じます。目の前の不安な幻視から逃れようとする行動が、徘徊につながることもあります。また、前頭葉や側頭葉が萎縮して起こる前頭側頭型認知症では、何度も同じコースを歩き続ける「周回」や、いつも決まった時間に同じ行動を取る「時間表的生活」があり、それが結果として徘徊と考えられたりするのです。ただし「周回」は必ず同じところに戻ってくるので、実際の徘徊のようにどこかに行ってしまうわけではありません。

それでは、本人なりに理由のある行動である徘徊は、どのような危険性があるのでしょうか。考えられるものとしては、「行方不明」「怪我」「酷暑のさなかの脱水症状や熱中症」「冬場の低体温症」などが挙げられます。

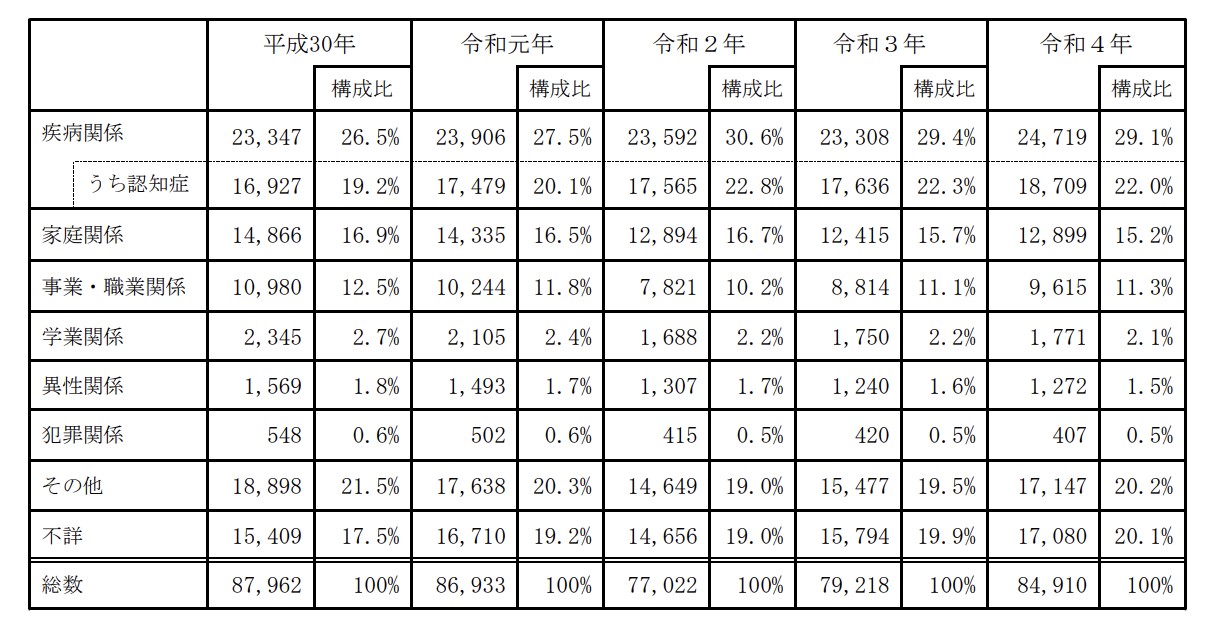

参照元:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和4年における行方不明者の状況」p.3

上記の表は警察庁生活安全局人身安全・少年課が2023(令和5)年6月に発表した「令和4年における行方不明者の状況」の原因・動機別に2018(平成30)年から順に記したものです。2022(令和4)年の行方不明者のうち、疾病関係は全体の29.1%、その中でも認知症を起因にした行方不明は22.0%と、全体の2割強にのぼります。

桜美林大学の鈴木隆雄・老年学総合研究所長は2017(平成29)年度の研究活動報告において、行方不明になった認知症患者87名のうち回答があった61名が死に至った背景は以下のように発表しています。

溺死(17名:27.8%)

凍死(13名:21.3%)

事故(9名:14.8%)

低体温症(8名:13.1%)

水死(7名:11.5%)

病気(5名:8.2%)

その他(2名:3.3%)

溺死、水死を合わせると全体の4割に近くなることから、危険性を察知しづらい認知症の徘徊は非常に危ないということがわかりました。

徘徊者の見守りと対処法のポイント

いざ本格的に彷徨ってしまうと、認知症患者の方に生命の危機を及ぼしてしまう徘徊。どのように見守ればよいのでしょうか。

認知症の方は不安やストレスを抱えています。その不安感を増長させないことが肝心です。徘徊自体は自宅の中でも起きるため、屋内でも外出先でも注意して対応しましょう。

無理に徘徊をやめさせない

本人は徘徊を好きでしているわけではありません。焦燥感などからそのような行動に出ているため、本人なりに行動の理由があります。無理に連れ戻そうとしたり、怒ったりすると、余計に感情的になり、徘徊がさらに止まらなくなってしまいます。

傾聴し気持ちを落ち着かせる

どうして歩き回ってしまうのか、その理由を優しく問いかけ、耳を傾けてあげるとよいでしょう。ゆっくりと話を聞くうちに、徐々に気持ちが落ち着いてきます。

徘徊に付き添ってみる

本人の話を聞いて、少し信頼関係が生まれたら、時間が許す限り徘徊に付き添ってみるとよいでしょう。焦燥感に駆られて歩くことよりも、付き添いの人がいてゆっくり散歩するように歩くだけで、安心感が芽生えます。ただし人によっては一緒に歩くことが「監視されている」と思う人もいるため、付き添う前にきちんと傾聴して信頼関係を結ぶことがポイントです。

自宅でできる徘徊予防

それでは、自宅でできる徘徊予防にはどのようなものがあるでしょうか。以下の2点が挙げられます。

生活のリズムを整える

徘徊で一番大変なのは、昼夜逆転です。生活リズムが乱れると、夜間徘徊に繋がりやすいため、日頃の生活リズムを整えることが肝心です。規則正しい生活を送るため、朝から昼間は起きて、食事や水分も摂れるようにしましょう。

外出を含め運動を積極的に行う

夜間徘徊の原因の1つは、身体のエネルギーが余っていることです。対策としては、朝〜昼に適度に運動をするとよいでしょう。エネルギーを発散し、心地よい充実感や疲労感を感じると、夜間の外出衝動が改善していくでしょう。

その他、散歩など外出の機会を増やすことも効果的です。気分転換にもなりますし、足腰が鍛えられます。ただし、運動の強度には気をつけること。本人の身体能力や医師の指示に従うようにしましょう。

徘徊者の支援に関する情報と相談窓口

実際に徘徊となってしまった際、家族はどこに頼ればよいのでしょうか。

夜間の徘徊対策には地域との協力が欠かせません。

最初のステップとしては、地域包括支援センターに相談することが効果的です。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合的な窓口といえます。住民の各種相談を幅広く受け付けて、行政機関や保健所、医療機関など制度を越えて必要なサービスにつなぐ「総合相談支援業務」。

ひとりで決める事に不安や心配のある人が色々な契約や手続きをする際にお手伝いする「権利擁護業務」。

ケアマネージャーへの日常的な個別指導・相談を行う「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」。

要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防ケアプランの作成などを行う「介護予防ケアマネジメント」。

以上4つの役割があり、保健師や介護福祉士、主任ケアマネジャー等が配置されています。

地域包括支援センターは各市区町村内に設置されています。介護や医療、保健、福祉の面から認知症患者の方とその家族を支援する組織で、介護の相談窓口を兼ねています。

その数は、令和4年4月末時点で全国に5,404施設にのぼります。

地域包括支援センターを利用するには

65歳以上の高齢者や高齢者の支援のための活動に関わる方が利用できます。

高齢者本人が居住するエリアを管轄する地域の施設が利用対象です。

お住まいの自治体のHPに地域包括支援センターの一覧が掲載されていますので、確認しましょう。また、厚生労働省のHPでも全国の一覧が掲載されています。

厚生労働省「全国の地域包括支援センターの一覧(都道府県のホームページへリンク)」

※都道府県でのHP更新に伴い、掲載ページが変更になっている可能性があります。

徘徊者の探索と予防に役立つサービスと製品

認知症について地域に相談することは決して恥ずかしいことではありません。どこの家庭にも起こり得る話のため、地域全体が理解することで、徘徊した際に本人に話を聴いてくれる人や家まで送ってくれる人が現れるかもしれません。地域の住民や地域包括支援センターと連携し、徘徊リスクの高い認知症の方への支援体制を整えることが大切です。

その前に自宅でできることといえば、徘徊に気付く環境づくりです。玄関にセンサーを付ける。各部屋にドアベルや鈴を付ける。すると、家族が認知症の方の外出に気付くことができます。また、玄関に鏡や人形など、本人が興味を持って足を止めるものを置いておくことで、外出までの時間を稼ぐことができます。

また転ばぬ先の杖として、キーホルダーや財布などの持ち物や衣服にすべて名前や住所、家族の連絡先を書いておくようにしましょう。いざ徘徊となった際、本人は記憶障害により自分の名前を言えなくなることが想定されます。衣服など身に付けているものに最低1カ所以上は直接名前を書いたり、名札を縫い付けておいたりすると、後々捜索に便利です。

位置探知機器や見守り製品の紹介

実際に屋外への徘徊が始まってしまったら、まず連絡するのは警察です。しかし警察の力だけでくまなく探すことはかなり大変なため、GPSを使った位置探知機器を有効活用しましょう。

スマートフォンの位置情報でもおなじみのGPS機能は、Global Positioning Systemの略です。人工衛星を利用することで、地球上のどこにいても現在地を正確に知ることができます。認知症の方にGPS機能の付いた端末を持ってもらうことで、姿が見えなくともすぐに位置を把握することができます。

本人が持つことを嫌がる場合は、以下の方法を試してみましょう。

- GPS機能付きの靴を履かせる

- 家族が使わない複数の携帯端末を持たせる

- 持ち物に隠しポケットを取り付け、その中に入れておく

- いつも持ち歩くバッグや服のポケットにこっそり縫いつける

SOSネットワークとは

GPS付きの見守り機能以外に、各市区町村ではSOSネットワーク、SOSダイヤルシステムといった認知症の人の行方不明者を発見・保護する行政のネットワークがあります。

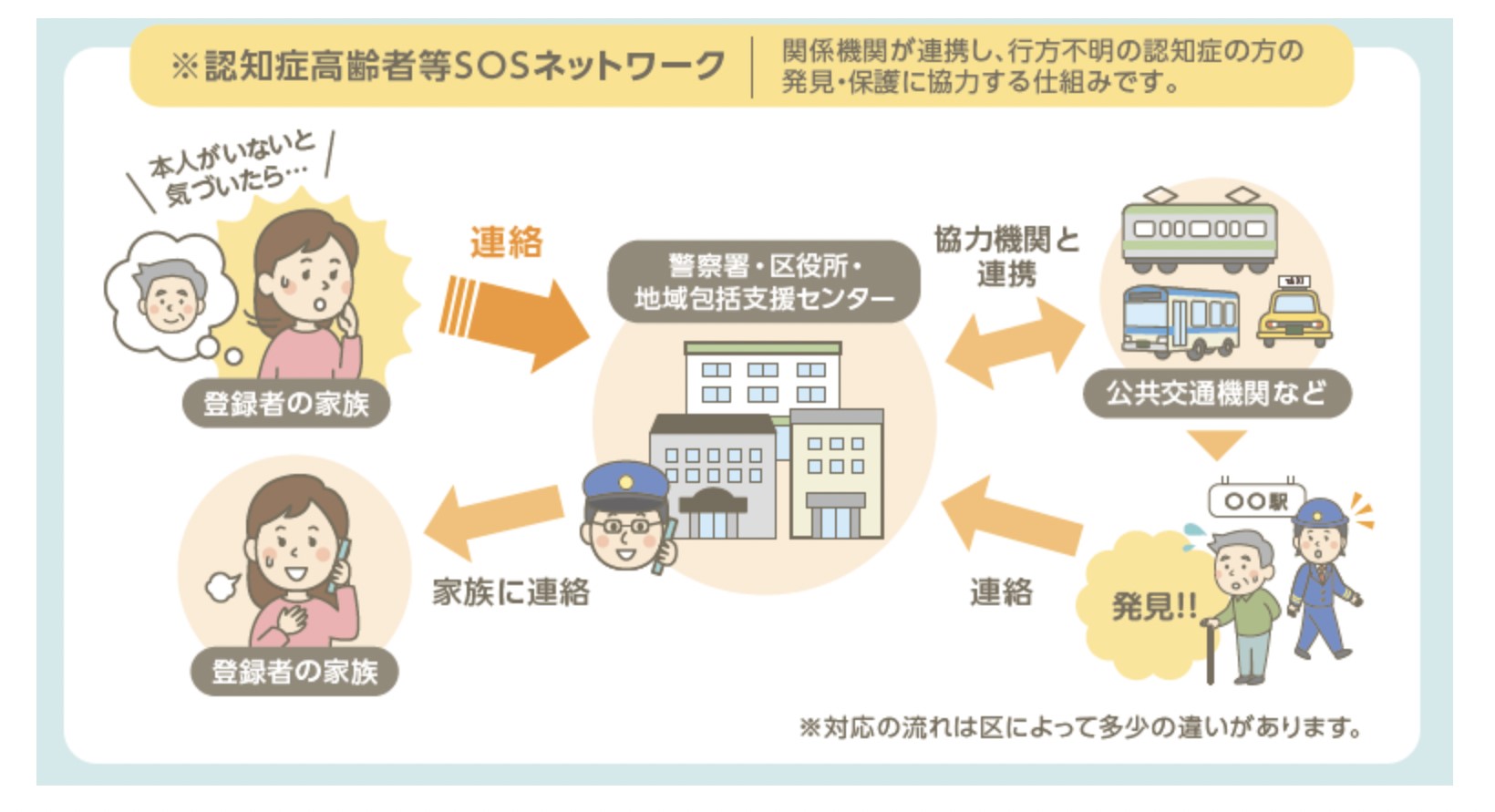

下記は神奈川県横浜市HPの「認知症高齢者等SOSネットワーク」に記されたイラストです。

SOSネットワークとは、警察のみならず、公共交通機関や郵便局、民生委員、薬局、新聞配達者などが協力することで、早期発見・保護を目指す仕組みのこと。行方不明となった認知症の方は、命にかかわるような危険を伴う可能性があるため、地域の連携が欠かせません。

しかしこのネットワークが使えるのは、届け出をした人のみです。各市区町村の高齢・障害支援課などに相談して、まずは登録してみましょう。本人の顔がわかる上半身や全身の写真に登録申込書が必要です。

助成金の利用方法

介護は家族もお金がかかります。前述したGPS付きの靴は、徘徊老人監視システムとして助成対象にも選ばれています。詳細は、各市区町村の福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。

通常の申請の流れは、福祉担当窓口や地域包括支援センターに相談し、助成金の対象になるか確認してもらいます。対象の場合は助成金申請書や同意書、身分証などの申請書類を提出し、審査が通れば、利用開始。その後、助成金の請求が可能になります。

靴などの本人の肌に直接触れるものは購入が必要ですが、本人の離床がわかるベッド下のセンサーマットなどはレンタルもあります。レンタルの商品でも補助金や介護保険が使えるものもあるため、ケアマネージャーさんなどに一度相談してみましょう。

また個人利用ではない施設などの場合は、ベッドの四脚の下に敷くトーテックアメニティの「見守りライフ」を利用することで、本人の離床のみならず「臥床」「ベッド上の動き出し」「起き上がり」「ベッド端坐位」「離床」の5段階で職員のスマートフォンに状況を知らせることが可能です。施設内を徘徊する方についても、「長時間離床」という機能でベッドに戻っていないことを通知することができます。また、ベッドに戻った際も「ベッド戻り通知」で確認ができます。カメラ機能も合わせて利用できますので、こちらもぜひ検討してみましょう。