記事公開日

最終更新日

介護施設の業務改善の方法とは?効率的に進めるポイントを解説

どのような業界で働いていても、組織や個人が問われることの1つに「業務改善」があります。業務改善とは、業務の目的や工程を見直し、問題点を解決することにより、効率を上げることを意味します。多くの業界が人手不足に悩まされるなか、職員一人ひとりの生産性の向上や業務の効率化なしに、企業が今後も存続することは難しいと言えるでしょう。

この記事では介護施設における業務改善について触れていきます。その目的やメリットなどを詳しく見ていきましょう。

1.介護施設における業務改善の目的とは?

介護業務の難しさは、まず急変しやすい高齢者の命を扱っていることにあります。そして、何よりも人対人の感情労働が伴うことです。

介護の業務には、スタッフの手に委ねられるシーンが数多くあります。職員は現場で様々な判断を求められるため、業務過多はできるだけ避けたいものです。

介護施設における業務改善の目的は、大きく分けて2つあります。

職員の業務負担を軽減する

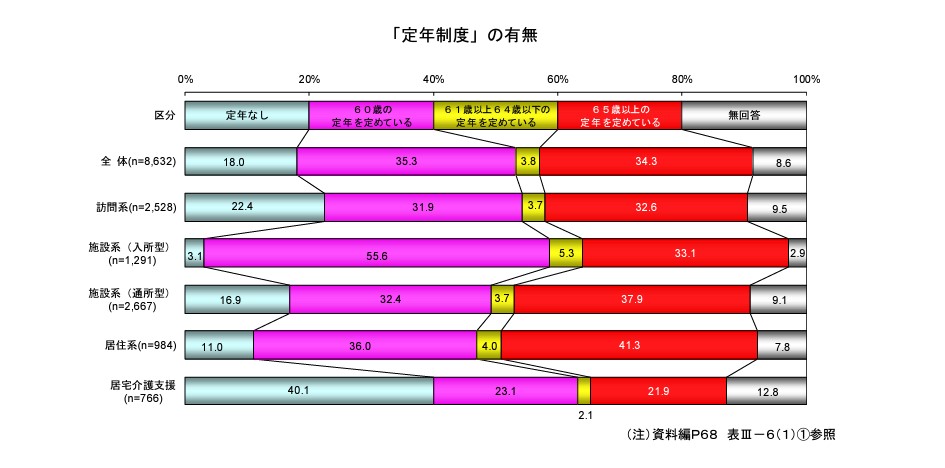

これは公益財団法人 介護労働安定センターが令和4年度に公表した事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」の一部です。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査結果報告書」p.69

入所型の施設では55.6%が60歳を定年に、また33.1%が65歳以上を定年に定めていると答えています。ケアをする人と、介護をされる人がほぼ同じ年齢であることを示しています。また居宅介護支援の施設では、40.1%が定年そのものを定めていません。

職員のパフォーマンスを上げる

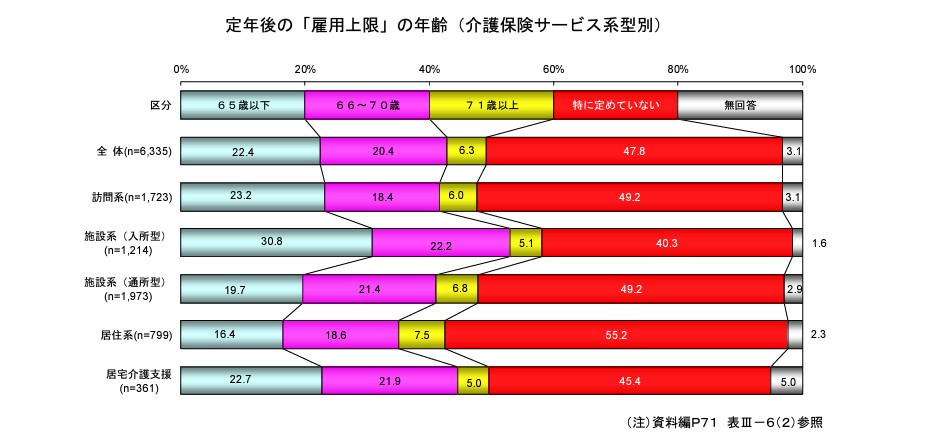

参照元:令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査結果報告書」p.70

また定年後の雇用上限の年齢に至っては、上限を定めていない施設が目立ちます。入所型施設では40.3%が上限年齢を定めず、訪問系事業所や通所型施設、居住系、居宅介護支援も含めた介護保険サービス全体の事業所では、47.8%が雇用上限の年齢を定めないとしています。つまりケアの技術を持った職員は、働けるところまで働いてもらいたい。施設側の本音が見えるような生々しいデータです。

介護施設には、若手から高齢者まで幅広い年代のスタッフがいます。それゆえに、高齢スタッフに配慮して、介護記録ソフトや介護ロボット、見守りセンサーといった介護ICTの積極導入を躊躇する施設もあるでしょう。

手を使わずに機器で代用できるところは、できるだけ省人化できる機器やソフトを使う。ツールや機器の導入は設備投資の資金だけでなく、組織に定着させるまでの時間もかかるため、施設によってはハードルが高い場合もあります。しかしICT補助金などが充実する今、職員の負担を軽減するために、導入を検討してみるとよいでしょう。

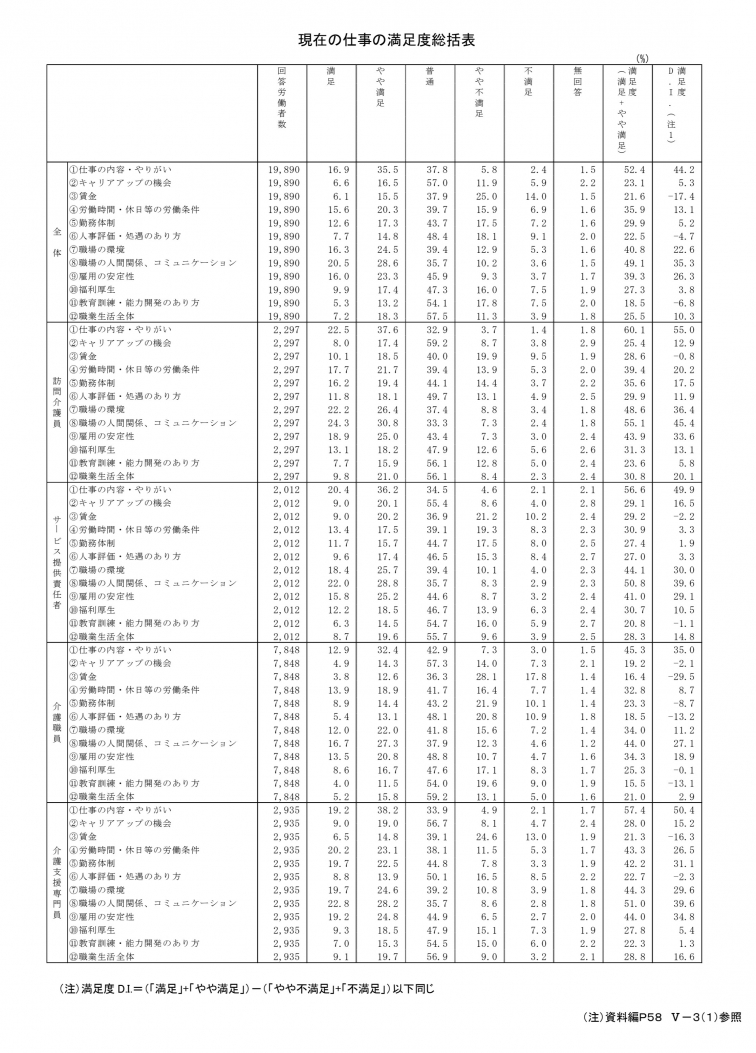

公益財団法人 介護労働安定センターが令和4年度に発表した労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」によると、次のような結果が出ました。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」p.49

訪問介護員、介護職員、介護支援専門員、サービス提供責任者と様々な職域のスタッフに「現在の仕事の満足度」を調査すると、職域全体で「仕事の内容・やりがい」に満足と答えた人は52.4%。また、「職場の人間関係、コミュニケーション」が満足と回答した人も35.3%と高く、働く環境に満足している人が多いことがわかりました。

介護職に就く人はやる気のある方が多いです。こういった熱意を持ったスタッフがステップアップできずに離職することは、介護施設としては避けなければなりません。

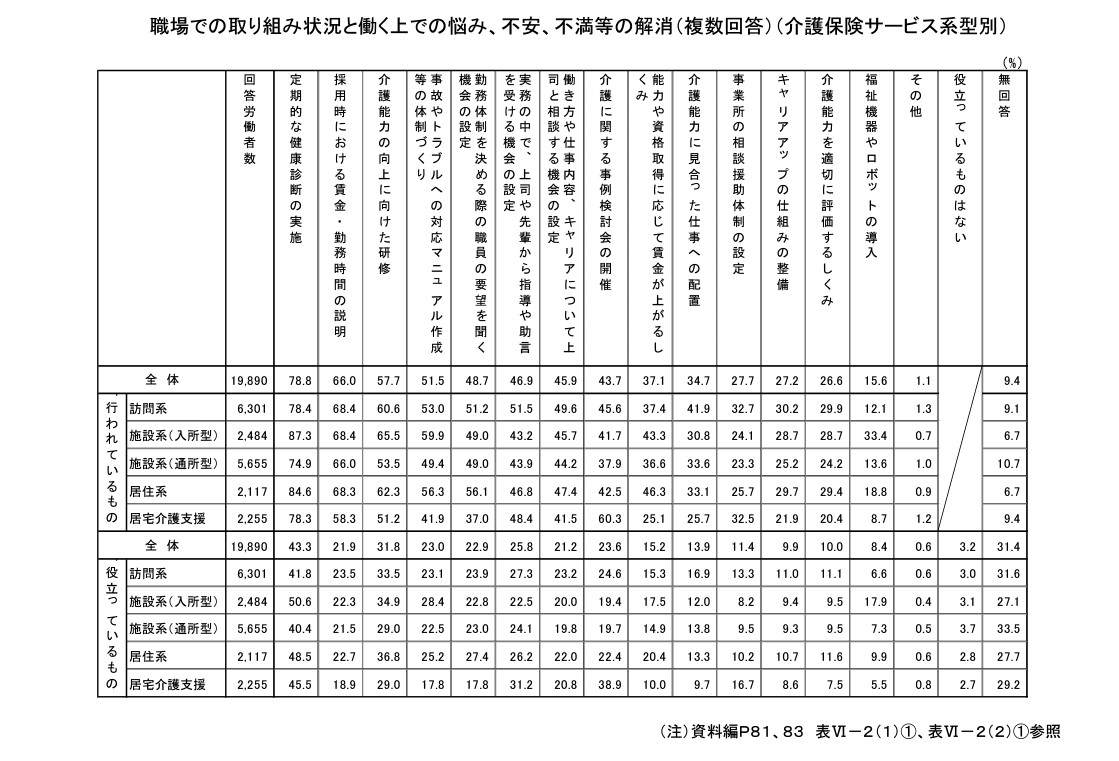

参照元:令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」p.62

上記は先ほども出典した公益財団法人 介護労働安定センターによる令和4年度の労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」から、「職場での取り組み状況と働く上での悩み、不安、不満等の解消」を複数回答したものです。

項目には、キャリアアップや能力に関するものが多いことがわかります。入所型施設において「働き方や仕事内容、キャリアについて上司と相談する機会の設定」に関しては、45.7%の人が働く施設で行われていると答えたのに対し、「キャリアアップの仕組みの整備」は28.7%しか施設で行われていないと答えています。また同様に、「介護能力を適切に評価するしくみ」も28.7%しか施設で行われておらず、「介護能力に見合った仕事への配置」も30.8%しか実施されていないようです。

ケアをするだけでなく、施設が人材を育成することで、スタッフが着実にキャリアアップできる。やりがいを感じている職員を離職させることなく、モチベーションを高める環境を作り上げる。そのことが結果的に、質の高いケアの提供につながるのです。

2. 介護施設における業務改善のメリット

それでは、介護施設で業務改善をすることで、得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

介護施設の安定化

介護の仕事は一人ひとりの職員に肉体的な負担のみならず、身体的な負担も避けては通れません。業務改善を実施して、ある程度職場の中で時間をかけずに済む内容を効率化できると、スタッフの負担がおのずと減るようになります。

職員の負担が軽減できれば、精神的にも余裕を持てるようになります。そうすることで、ケアの質の向上するようになり、利用者やご家族の満足度も向上します。施設内で好循環が生まれれば、経営の安定化も期待できるようになります。

採用や教育コストの削減

前章で記した通り、業務改善を推進し職員がモチベーションを高められる施設は、職員がキャリアアップできるため、採用や教育にかかるコストが削減できるでしょう。

一方、新しい職員がせっかく入職しても、すぐに離職してしまう施設は、採用や教育にかかったコストが回収できないままで、負のスパイラルが起きてしまいます。大事なことは、離職の本質的な原因を探ることです。職員の定着率を向上させるためには、スタッフが心から働きやすいと思える環境の整備が必要なのです。

スタッフや多職種とのコミュニケーションを見える化する

介護の仕事は、医師や看護師、栄養士、機能訓練士といった多職種の人や、利用者のご家族など、非常に多くの人と常にコミュニケーションを取ることが求められます。

問題は事故やヒヤリハット事例が起きた際に、「言った言わない問題」が起きることです。介護施設ではPHSなどがよく緊急で使用されますが、それを例えばLINEのビジネス版などに移行するようにして、何が現場で起きたのか、文字で残せるようにしましょう。

コミュニケーションツールを導入することで、情報伝達の抜け漏れることが少なくなり、ケアの質も向上という同じ目的に向かって業務を行う多職種の人の動きも目で見えるようになります。

離職率の低減

「採用や教育コストの削減」とコインの裏表に相当する話 ですが、業務改善を進めていくと、離職率の低減も期待できます。介護施設における業務改善の究極の目的は、職員の働きやすさの実現です。

無駄なことに時間を消費しない施設だと職員が理解すれば、スタッフのモチベーションは保てるようになるでしょう。また、ツールを使ってコミュニケーションが活性化することで、人間関係のトラブルを防止できれば、職場環境も風通しがよくなります。施設が様々な方向から業務改善に取り組んだ結果として、職員が長く働き続けたいと思えるようになれば、施設の離職率は低減し、定着率がアップするようになるでしょう。

このような負のループから脱出し、たとえば、インカムや見守りセンサーなどの導入で人員配置を最適化したり、介護記録システムの導入で記録業務を最適化したりすると、職員の負担を軽減できるでしょう。このような業務改善の取り組みで生み出した時間を使って、新入社員の教育をしたり、人材育成のカリキュラムを作成したりすれば、定着率の向上が期待できます。また、人材育成への注力により、提供する介護の質向上も実現できるでしょう。

3. 介護施設における業務改善の進め方

介護施設における業務改善は、以下の4つのステップを踏んでいきます。

1 業務改善チームの立ち上げ

2 課題を可視化する

3 課題解決の計画を立てる

4 計画を実行し、振り返りを行う

順番に解説をしていきます。

1 業務改善チームの立ち上げ

業務改善は漠然と行ってはいけません。業務改善の推進チームを立ち上げてしまうのが一番効率がよいでしょう。

チームを立ち上げる際は、メンバーに偏らないよう、マネジメント層や中堅・ベテラン層、若手職員など、バランスのよい人選が肝心です。施設によっては、人材不足の影響で、チームの立ち上げが難しい場合もあるかもしれません。

業務改善を始める際、大事なのは目的や目標を常に職員全員に共有することです。施設長や業務改善のリーダーから取り組みの目的を伝えることで、内容を職員全員が理解する体制を作りましょう。

2 課題を可視化する

次に着手するのは、業務の課題や問題の可視化です。ここで大事なのは、職員全員でいきなりアイデア出しからスタートしないことです。アイデア出しの前に、施設内の問題を職員からヒアリングするようにしましょう。すると、このような問題が出てきます。

- コミュニケーションに齟齬が生じることがある

- 口頭での連絡が多い

- 記録をつける時間が長く、職員に負担がかかっている

- 一部の職員しか知らない情報がある。若手が判断できない

問題となっている業務はそもそも何か。施設内に非効率な作業はないか。問題を抽出する際は、日々の業務を洗い出すことで、課題の抜け漏れを防止できます。

業務改善と聞くと、多くの人は改善方法を考えることに意識が集中しがちです。しかし問題は日常に横たわっており、その原因をとらえないことには 根本的な改善にはつながりません。立場の違う職員による様々な観点から課題を捉えるようにしましょう。

3 課題解決の計画を立てる

問題が洗い出せたら、次に課題解決の計画を立てましょう。解決に必要な方法は、業務を以下の3つに分けることです。

- 排除、廃止 … 無駄な業務、排除しても問題が発生しない業務

- 標準化 … 属人化している業務、ルールが定められていない業務

- 代替 … 排除・廃止、標準化ができない業務

解決方法を決める際は、具体的な内容に落とし込みましょう。「職員全員が意識する」「積極的に動いてみよう」といった内容はご法度です。職員の意識に基づいた内容になると、根本な解決にならないからです。望ましいのは、「コミュニケーションツールを導入する」「介護記録システムを導入する」といった具体的な内容なのです。

4 計画を実行し、振り返りを行う

計画が立てられたら、実行に移します。実行の際は、できるだけ規模が小さく、一定の効果が見込めるものを優先的に実行しましょう。職員の中に成功体験ができれば、次の計画にも移りやすく、施設にノウハウも蓄積できるようになります。

計画を実行できたら、必ず内容の振り返りを行いましょう。様々な職域のスタッフの視点から多くの意見を出すことで、次の計画に活かすことができます。

- 課題は解決したのか

- どのような効果があったのか

- 計画通りに進行できたか

- 業務に悪影響は生じなかったか

- 最初に想定していた効果とズレは生じなかったか

より良い結果が生み出せるように、何度も振り返りを行うことが大切です。質の高い改善方法を職員全員で模索していきましょう。

4.介護施設の業務改善に必要な「5S活動」と

「3M削減 」

介護施設の業務改善には、「5S」と「3M」がポイントと言われています。この2つは介護業務改善において重要な指標のため、詳しい内容を押さえていきましょう。

5S活動とは

介護の現場では、特に紙でのやりとりが多いため、整理整頓がままならない施設も多いことでしょう。必要な資料や書類を探すのに時間がかかってしまっては、元も子もありません。

5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの頭文字をとったものです。それぞれ介護の業務改善を行う上で、基本的な活動と言われています。

- 整理:「いるもの」と「いらないもの」を分ける

- 整頓:必要な時に必要なものをすぐ取り出せる

- 清掃:いつもきれいな状態を保つ

- 清潔:整理・整頓・清掃をルール化して維持する

- 躾:習慣化する

事故が起きる。ミスが多発する。業務に時間がかかる。これらが起きる時は、上記の5Sに問題がある可能性が高いと言われています。まずは5S活動を振り返ることが、業務改善を行う上で重要なポイントと言えるでしょう。

3M削減とは

3M削減とは、ケア現場における無理(職員に負担がかかっている状態)、無駄(行わなくても支障のない仕事)、ムラ(職員がそれぞれバラバラに行っている業務)をなくす活動です。介護職は経験や知識によって、対応できる業務が大きく変わります。人によって対応できる業務量に差があるため、一部のできるスタッフの負担が大きくなるケース(無理)がよく見られます。

また、介護業界では昔ながらの方法を継承していることを理由に、不要な仕事に時間をかけるケース(無駄)があります。さらに専門職であるがゆえに、介護スタッフが独自の手順や方法で仕事を進め、業務状況にばらつきが生まれているケース(ムラ)があります。これらの「無理」「無駄」「ムラ」を削減していくことで、業務効率が上がり、働く時間が短くなったりすることにつながるのです。

5. 介護施設の業務改善アイデア

施設で見られる課題を洗い出した後、業務改善を行うアイデアを紹介しましょう。まずはツールを使わずに改善できる方法です。

適切な役割分担

職員が自分の能力に見合った業務に携われるよう、役割分担を今一度見直してみましょう。例えば、様々な業務を掛け持ちしていると、どの業務も中途半端な結果になってしまいます。また1人のスタッフに負担がかかりすぎてしまい、もともと持っていた職員のモチベーションが下がってしまいます。まずは個人の業務分析を行い、シフトを組み替えることです。

役割分担を行う際は、介護スタッフだけでなく、介護ICTの活用も検討しましょう。身体的、精神的な負担の軽減が、職員の余裕につながっていきます。

介護ICTの話が出てきましたが、次はその電子化の話です。

記録や書類の電子化

介護業界は紙ベースでのやり取りが目立ちます。電子化するために紙に書いた内容をわざわざ入力するなど、手間が無駄にかかっている ケースがよく見られます。

一番の無駄は、転記の手間です。これらを削減し、1回の入力で多くのスタッフに情報共有できるよう、記録や書類の電子化を行いましょう。

また電子化することで、飛び交う情報を一元管理できるようになります。情報を一元化すれば、利用者情報の共有もしやすくなるため、自ずとケアの質の向上が見込めるでしょう。

情報共有の効率化

老若男女が使っているLINE 。実は日常でLINEなどのコミュニケーションツールを使っていながら、介護の現場に来ると紙ベース、PHSでのやり取りになるというのは、非効率です。

情報共有の効率化は、業務改善の観点だけでなく、スタッフの心理的な負担軽減に効果があります。従来のPHSを利用した伝達方法では、一度に複数人と連絡をすることはできません。また、一斉に情報を伝達するなどの情報共有が、後回しになることがあります。

この課題の解決に効果的なのが、インカムやLINEビジネス版などの活用です。インカムは同時に複数人へ情報を共有できるため、対応の迅速化を促します。また新人職員がわからない点があれば先輩職員と連携がとれるため、スタッフの心理的な負担が減ることでしょう。

6. 介護業務改善なら見守りライフにお任せ

前章で「LINEビジネス版」「インカム」「記録や書類の電子化(介護ソフト)」などの介護ICTのツールが出てきました。その他にも活躍している介護ICTとしては、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間でケアプランやサービス利用書などを、オンライン上でやり取りできる「ケアプランデータ連携システム」などがあります。これは前章でも触れた、紙ベースでの記録が管理ソフトに手入力される二度手間を防ぐものです。

また科学的介護情報システム(LIFE)の活用が始まり、介護記録ソフトを利用できるようになったことで、現在では介護計画書やアセスメント業務を蓄積することなく、一度で完結できるようになりました。

現在介護ICTの中でも技術が進んでいるのが、見守りセンサーです。介護ロボットなどの導入は躊躇する施設は多いものの、人員基準の緩和要件として多くの施設で実際に使われています。

見守りセンサーの活用により、施設側は夜勤職員の人件費が削減でき、夜勤職員の配置加算が算定しやすくなります。何よりスタッフは見守りセンサーを活用することにより、夜間の事故に備える精神的、肉体的な負担が軽くなるでしょう。

そこで見守りセンサーに求めたい技術は、訪室して利用者の状況を逐一確認する必要がなく、必要最低限の訪室で済む遠隔で利用者の状況が通知できる機能です。

一番事故が起きやすいのは、利用者が夜間にベッドから起きて、職員が駆けつける前に立ち上がってしまうシーンと言われています。利用者の細かな状況が訪室がなくとも把握することができれば、職員の業務負担の軽減につながります。

トーテックアメニティの「見守りライフ」は、ベッドの4つ脚に設置した荷重センサーで、ベッド上の利用者の姿勢を細かく、正確に、しかも素早く捉えます。

「在(臥床)」「動き出し」「起き上がり」「ベッド端に座る(端座)」「離床」。これらの状態が細かく職員のスマートフォンで確認できるため、スタッフは無駄な訪室が防げ、利用者が床に足をつける前に職員が居室で対応することができます。さらに、利用者個々に合わせた通知を設定をすることや利用者の生活リズムが把握できるため、適切なタイミングで介助することができます。

事故につながらない。夜勤職員の精神的・肉体的負担につながる。このようなメリットに加えて施設側にとっては、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームにおける夜勤職員の配置基準の緩和や、夜勤職員配置加算における算定要件の緩和につなげられる。「見守りライフ」による業務負担の目に見える変化を体験してはいかがでしょうか。