記事公開日

最終更新日

介護士の離職率は本当に高い?職場環境改善の方法を解説

一般的に体力的にも精神的にも負担が多く、離職率が高いと考えられている介護業界。しかし介護士の離職率は、本当に高いのでしょうか。

厚生労働省や介護労働安定センターの最新のデータを見ながら、その実態の把握と、職場環境改善の方法について解説します。

介護士の離職率は本当に高い?

介護の世界は体力を使うだけでなく、目の前の入居者に対して心を砕きます。感情労働も多い職場のため、離職率の高い業界と言われています。実際に介護業界は離職率の高い業界なのでしょうか。

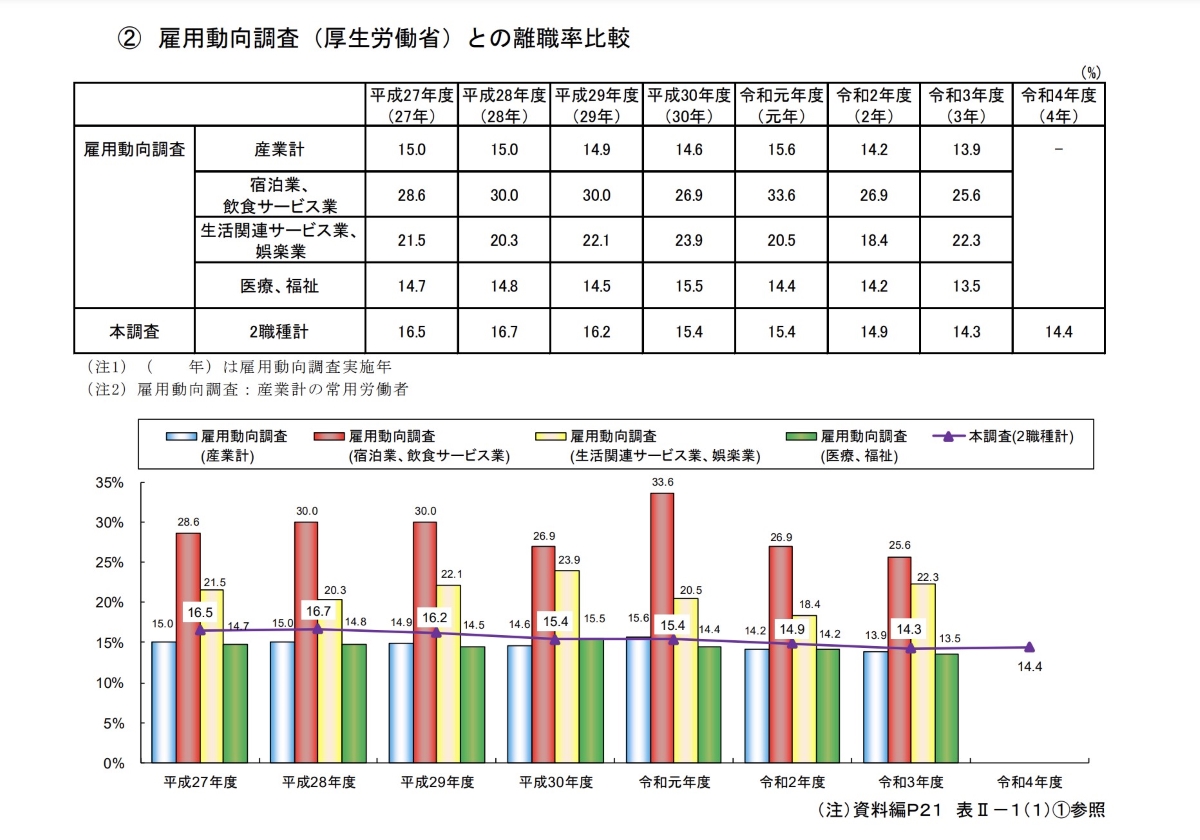

他業界と介護業界の離職率の違い

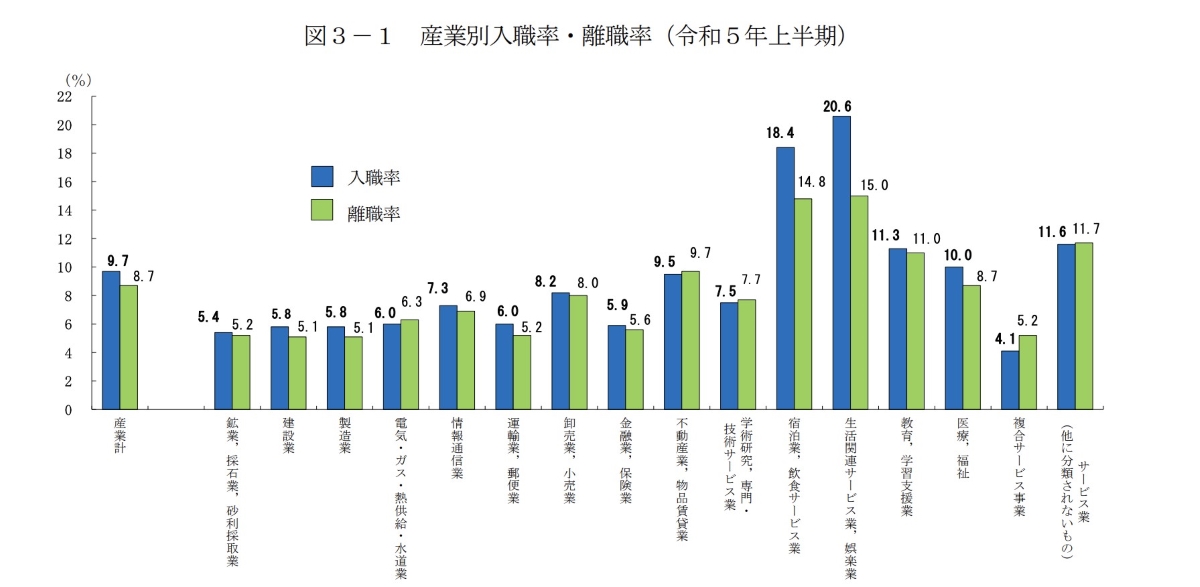

厚生労働省は雇用動向調査で各産業の離職率を発表しています。その推移を、公益財団法人介護労働安定センターが令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査」として2023年8月に公表したグラフを見てみましょう。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査結果報告書」p.40

医療・福祉の2021(令和3)年度の離職率は13.5%。2015(平成27)年度は14.7% で、離職率はほぼ横ばいとなっています。一方、離職率が突出しているのは、宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス業・娯楽業です。直近の2021(令和3)年度の離職率は、宿泊業・飲食サービス業で25.6%、生活関連サービス業・娯楽業で22.3%。いずれも離職率がここ10年近くで2割を切ることがありませんでした。

これは、厚生労働省が2023年12月21日に発表した「令和5年上半期雇用動向調査結果の概要」でも同様の結果が出ました。

参照元:厚生労働省 令和5年上半期雇用動向調査結果の概要「産業別の入職と離職の状況」

医療・福祉の離職率は8.7%。全産業と比較しても、離職率は上から数えて6番目。全産業の平均値と同じ8.7%でした。

介護業界の離職率は低下傾向?

医療・福祉の離職率は全産業の平均値とまったく同じであるにもかかわらず、どうして介護職は離職率が高いと思われているのでしょうか。“退職する人が多い業界”と聞くと、常に離職率が採用率より上回っているように感じますが、実際のところのデータを見てみましょう。

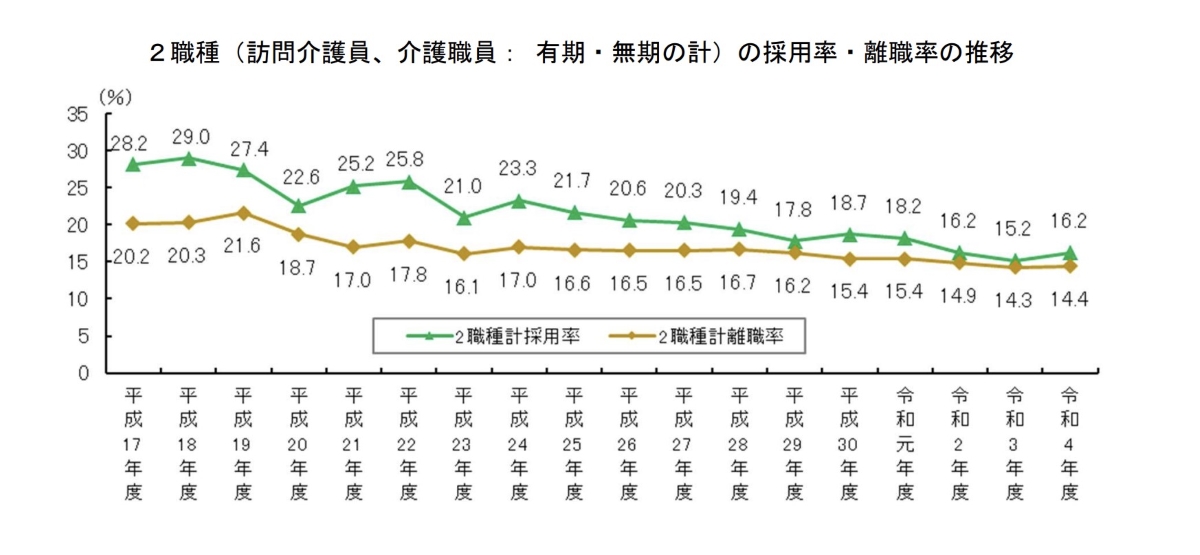

下のグラフは、公益財団法人介護労働安定センターが2023年8月に公表した令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査」から、訪問介護員と介護職員の2職種合計の採用率・離職率を経年変化で見たものです。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査結果報告書」p.39

実データを見てみると、採用率は常に離職率を上回っており、直近の2022(令和4)年度の離職率は14.4%。また2007(平成19)年度に離職率が21.6%とピークに達したものの、そこからゆるやかな下降線を描いており、ここ5年ではほぼ下げ止まりとなっています。

ただし問題は、調査の始まった2005(平成17)年には28.2%もあった採用率が、現在では16.2%まで減少してしまっていることです。要は採用した分だけ、離職もしてしまう。せっかく新人職員が業務の内容を覚えても、職場の誰かが辞めてしまっては、スタッフの負荷が軽くなることがありません。

介護士が離職する原因とは

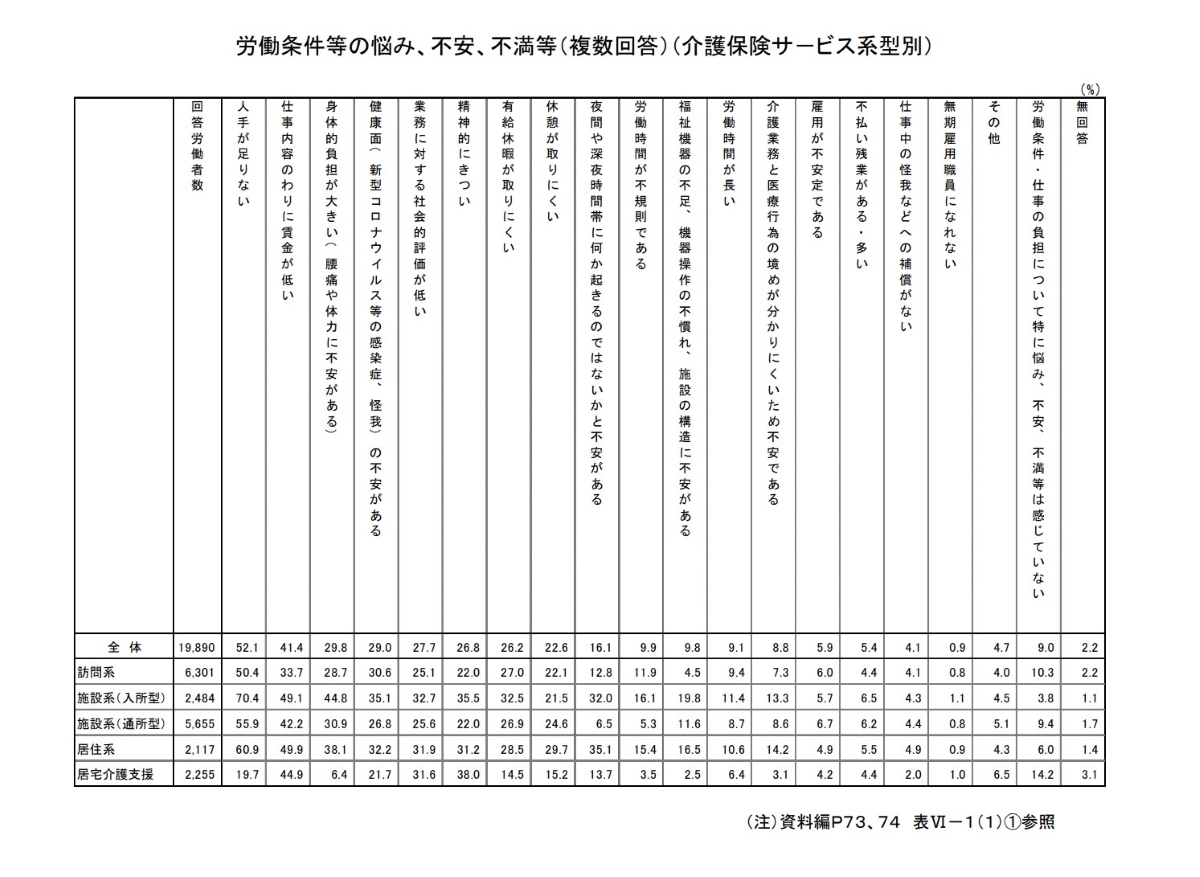

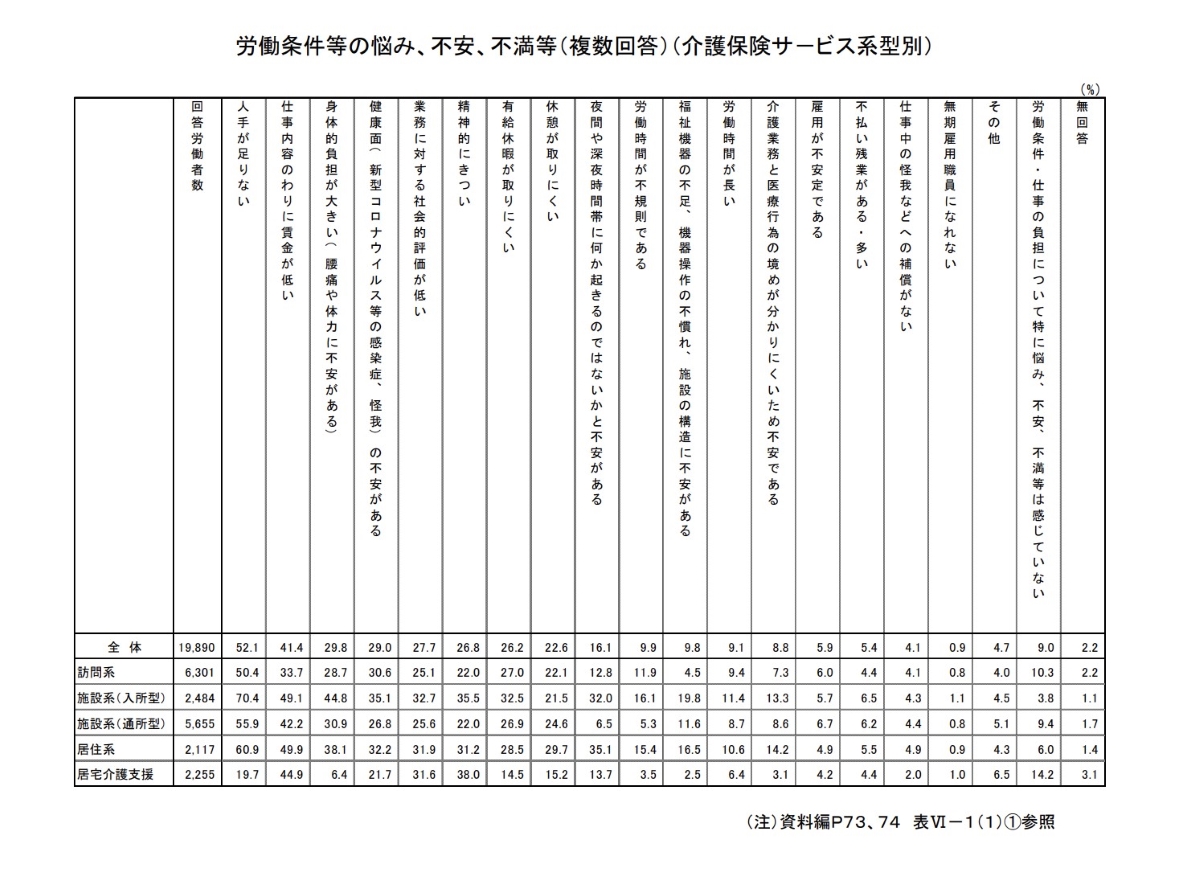

先ほどまで、日本の産業全体や介護業界全体から離職率について考えてきましたが、実際に現場で働く人はどのように感じているのでしょうか。公益財団法人介護労働安定センターが2023年8月に公表した令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の内容を見ていきましょう。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」p.61

給料や待遇への不満

上の「労働条件等の悩み、不安、不満等(複数回答)(介護保険サービス系型別)」の表で、「人手が足りない」の次に多いのが「仕事内容のわりに賃金が安い」で、全体の41.4%の人が不満に思っているとの結果が出ました。

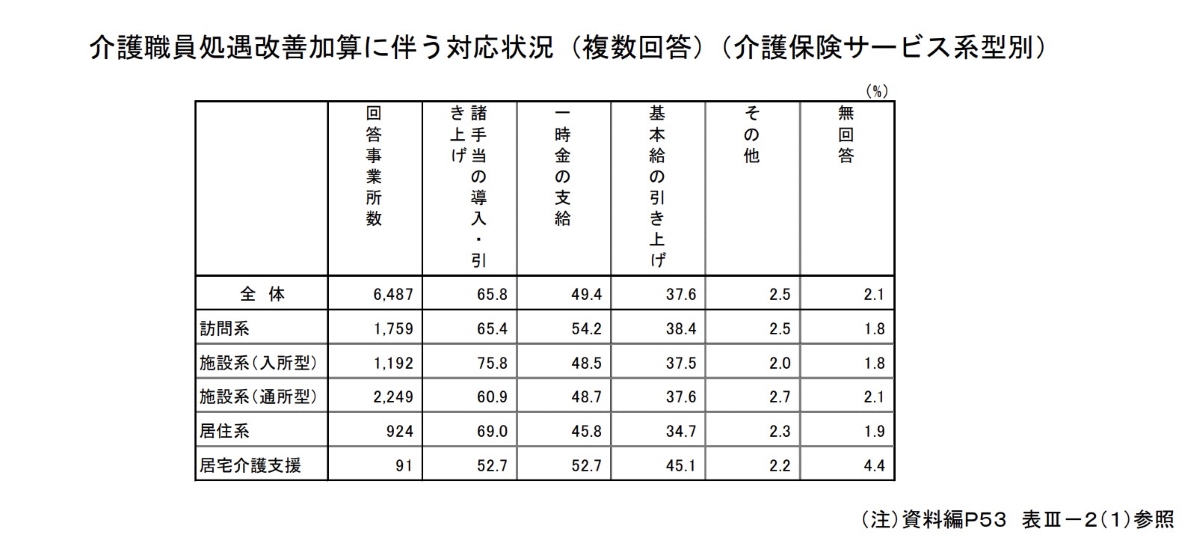

それでは施設側ではどのような処遇改善の施策をしているのでしょうか。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査結果報告書」p.54

令和4年度介護労働実態調査「事業所における介護労働実態調査」によると、「諸手当の導入・引き上げ」を行っている施設は全体の65.8%。「一時金の支給」も施設全体の49.4%が実施しているものの、肝心な「基本給の引き上げ」を行う施設は全体の37.6%にとどまりました。基本給が上がらないと、給料が上がったという実感は得られにくいのでしょう。

労働時間が不規則

既出の「労働条件等の悩み、不安、不満等(複数回答)(介護保険サービス系型別)」の表において、全体の介護スタッフの9.9%が「労働時間が不規則である」、9.1%が「労働時間が長い」と指摘しています。 しかし不満として述べているスタッフが全介護職員の1割を切っていることから、不規則労働が常態化し、スタッフが既に慣れてしまっているとも言えるでしょう。

ライフスタイルの変化

女性スタッフに大きく関わるのが結婚や妊娠、出産・育児などのライフスタイルの変化です。現在の介護業界では女性のライフスタイルの変化に対して、手厚い支援制度を整えている施設はあまり多くありません。体力だけでなく精神面でも気を遣う介護の仕事と育児を両立するのは困難だとして、離職につながるケースが多くなっています。

職場の人間関係

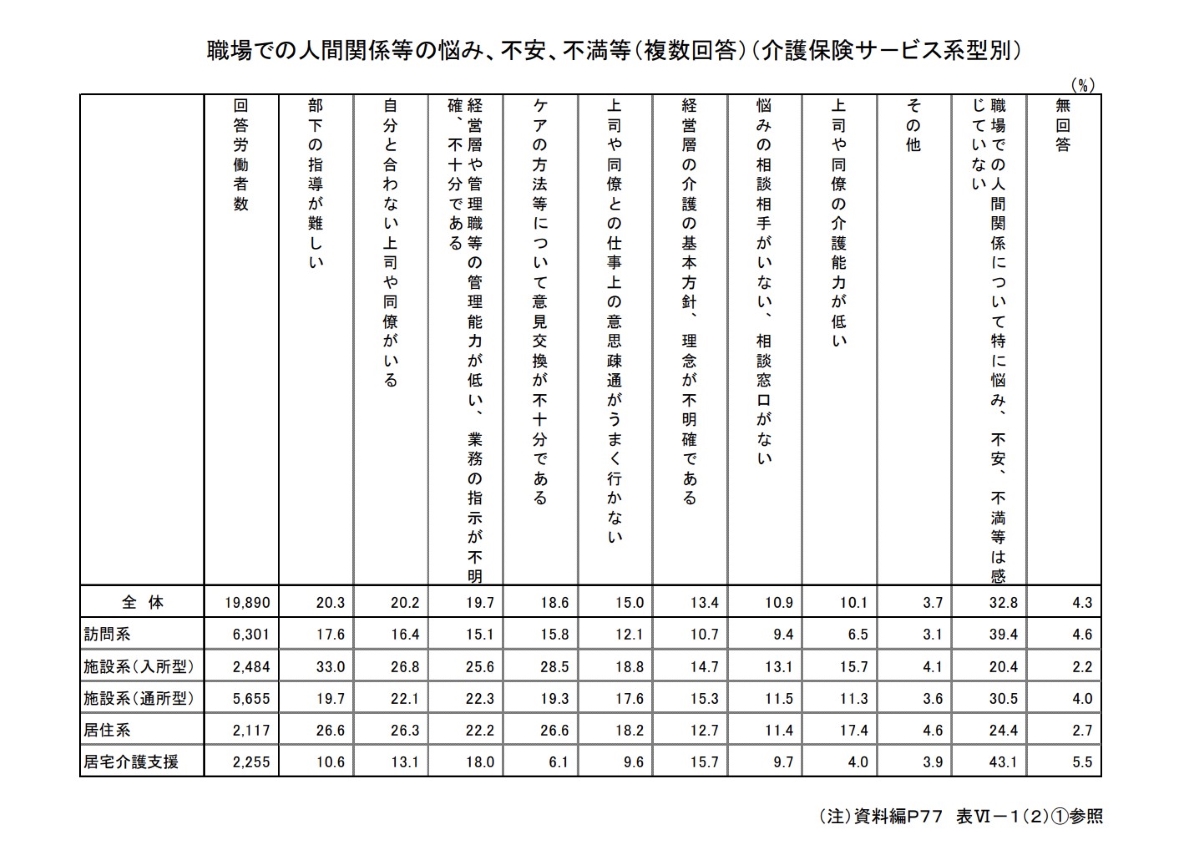

公益財団法人介護労働安定センターの令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査」によると、職場の人間関係にどう悩んでいるのか、細かい内容がオープンになっています。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」p.62

職場の人間関係の悩みで一番多いのは、「部下の指導が難しい」で全体の20.3%でした。次いで「自分と合わない上司や同僚がいる」が20.2%。さらに19.7%の「経営層や管理職等の管理能力が低い、業務の指示が不明確、不十分である」、18.6%の「ケアの方法等について意見交換が不十分である」、15.0%の「上司や同僚との仕事上の意思疎通がうまく行かない」、13.4%の「経営層の介護方針、理念が不明確である」と続きます。

部下、同僚と合わないのも大変ですが、より深刻なのは経営層や上司に問題があると指摘している理由が多いことです。介護職はサービス業の最たるものですから、コミュニケーション能力に長けた人が大勢働いています。多少の人間関係の問題なら何とかなるでしょう。しかし、経営層の問題は経営層にしか解決できないものです。このあたりが離職の原因を生んでいるのかもしれません。

慢性的な人手不足

改めて公益財団法人介護労働安定センターが2023年8月に公表した令和4年度「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の「労働条件等の悩み、不安、不満等(複数回答)」の表を見ていきましょう。

参照元:令和4年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」p.61

施設全体で52.1%のスタッフが感じる悩みは、「人手が足りない」です。賃金や職場環境、人間関係など多々不満に感じる理由はあるものの、過半数を超えて回答をしているのは、やはり人手不足。心も身体も使う労働に対して、人員と時間がいつも足りないように感じる。また職場の環境不備をマンパワーで何とか補っている。そのことが人手不足感を解消させないのかもしれません。

介護士の離職率を下げる方法とは

前章で、介護士が離職してしまう理由について記しました。それでは離職率をさらに下げる、常態化する離職を食い止めるにはどのような施策を行えばよいのでしょうか。

賃金の向上

施設でも信頼のおけるベテラン職員に手厚い待遇がなければ、新人スタッフは介護職としての未来に希望が持てず、介護業界から離職したり、他の介護施設に転職したりしてしまうでしょう。

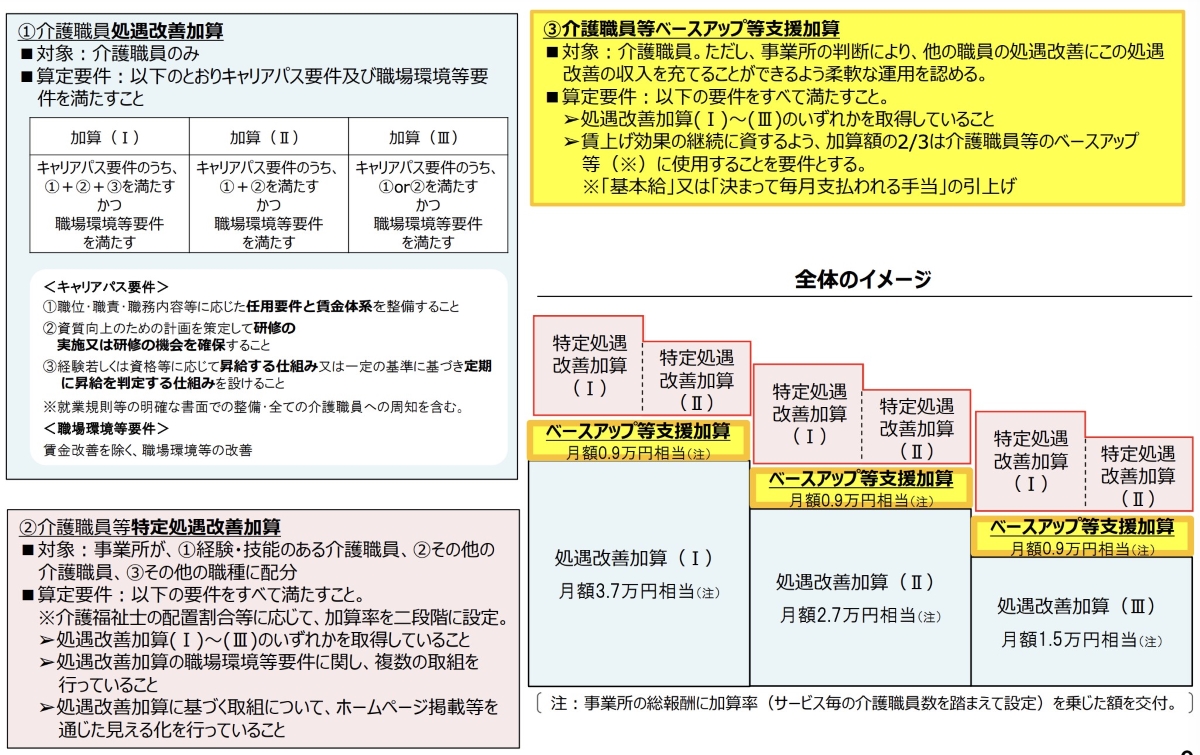

そのような事態を避けるため、国は介護職員等特定処遇改善加算で介護報酬を増やし、ベテラン職員の賃金をアップさせる制度を設けています。

こちらは厚生労働省が2021年に発表した「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要」です。

参照元:「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要」

上記の「全体のイメージ」では、右から左に進むに従って賃金が上がる階段状の図になっています。左がベテラン職員、右が新人職員を指します。そこに介護施設の判断により柔軟な運用ができるよう、2022年度に介護職員の処遇改善に係る加算がなされました。月額9,000円と少額ですが、賃金はアップしているのです。

労働環境の整備

まず労働条件の改善が必要です。すぐにできる施策としては、休日をきちんと確保すること。そして残業時間を減らすことです。前章にもあったように、職場の不満として「労働時間が長い」ことが挙げられていました。

長時間労働は、職員の身体的にも精神面にも影響を及ぼします。スタッフの負担軽減を実現するために、業務内容の見直しや離床センサーといったITツールの導入を考えていく必要があるでしょう。

ICTツールを活用するメリット

それではITツールを効果的に活用すると、どのようなメリットがあるでしょうか。利点は大きく3つ考えられます。

- スタッフの教育が効率的に行える

- 情報共有の効率化が人間関係の改善につながる

- 業務の効率化が進み、日々にゆとりが生まれる

①スタッフの教育が効率的に行える

スマートフォンやタブレットといった日常的に使われるITツールを活用することで、新人スタッフへの教育に場所を選ばなくなります。いつでもどこでも教えを受けられることから、施設側は若手職員を効率的に教育することができます。動画を上手に使うことで、実技についてもある一定の知識を習得することができるでしょう。

②情報共有の効率化が人間関係の改善につながる

報告書をすべて電子化、クラウド保存してスタッフ間の情報共有を円滑化することで、言った言わないといった業務上の行き違いが減ることが予想されます。またLINEビジネス版などの日常的に使われるチャット機能を利用することで、世代間のコミュニケーションの齟齬がなくなり、意思疎通が円滑になります。コミュニケーションがフラットになることで、人間関係のストレス軽減も期待できるでしょう。

③業務の効率化が進み、日々にゆとりが生まれる

介護業務において、一番負担が大きいのは配置人員が少なくなる夜勤帯です。転倒・転落事故の防止のために、入居者の行動が感知できるセンサーマットを設置している施設も多いのではないでしょうか。確かに転倒・転落の防止には効果的ですが、人員の少ない時間帯に多くの通知があると介護スタッフには大きな負担となります。また、ベッドの足元に敷くセンサーマットでは、職員が訪室した頃には既に入居者が歩きだしていて介助に間に合わなかったり、誤報が多いため職員が訪室すると離床していなかったりというフライングの状況も多々起こります。

トーテックアメニティの「見守りライフ」は、ベッド脚下4カ所に敷く荷重センサーのため、入居者がベッド上でどのような体勢を取ったかで、「臥床」「動き出し」「起き上がり」「ベッド端に坐位」「離床」の5つの行動を瞬時に判断します。

夜間帯でも慌てず行動ができる、フライングの訪室がないことで、精神的にも体力的にも職員にゆとりが生まれるでしょう。

まとめ

介護職の離職率低下の施策の根幹に関わる労働環境や評価システムについては、施設単体の問題でなく国の決定も絡むことから、今すぐ改善というのは難しいでしょう。

しかし新型コロナウイルスの蔓延で、できるだけ職員と入居者の接触を減らすため、ITツールをここ数年で導入した施設も多かったはずです。入居者の転倒や怪我と隣り合わせの介護業務で何よりも必要なのは、夜間帯でも新人職員が無理なく業務をこなせる心の支えです。

トーテックアメニティの「見守りライフ」は、速くて正確で誤報のない通知が特徴です。入居者がベッド上で何らかの動きをした段階で、職員のスマートフォンに瞬時に通知が届きます。通知が来たら対応すればいいという安心感は、導入することで新人職員の体力的・精神的負担を大幅に軽減することでしょう。